こうやって並べてみると、我ながらよく買ったな(笑)。

というわけで、「風が吹けば桶屋が儲かる」ならぬ、「“鱒”を調べてボストリッジにはまった」話です。

きっかけは、

「ます」でした。魚の方の。とある事情で、シューベルトの「ます」ってどんな魚? ってのを調べてたんです。検索語に“Die Forelle”を入れた時にひっかかってきたのが

YouTubeのこの映像でした。目当ての情報がそこにないことは確かなんだけど、でもそういえば私、「ます」ってどんな曲か知らなかったなー、と思って何気なくクリック。

なんていい声! 思わず目が釘付けになりました。それに、何ていうか、面白い歌い方。声楽って、直立不動で歌うみたいなイメージがあったんですけど、この人歌い始めはピアノに手をついてるし、歩き回るようにして歌うんです。おまけにすらっと背が高くてなかなかのハンサム! 声だけでも聞き惚れるのに、こんだけビジュアルよかったら、クラシックの歌手としては無敵だよなあ、この人ナニモノ?

興味を持ったらすぐ調べられるのがWebのいいところ、当初の用件が一段落したところで、今度は“Bostridge”で検索をかけ・・・、出てきた経歴を見て、おツムも根性も適性も無いがゆえにとっとと研究職を諦めたかつての西洋史の学生は、口あんぐり、でした。オックスフォードとケンブリッジで歴史と哲学を専攻、オックスフォードでは歴史学の博士号までとってて、ドクター論文は本になってるって! 歌はほぼ独学なんだそうです。天は二物を与えずって、どこの話ですか〜。

(でも『近世における魔術とその変容』って、あんまりそそられないタイトルですな。ばりばりの制度史も苦手だけど、アナール学派とか、そっちの系統にもあんまり興味持てないのですよ、私。まあ、時代も違うことだし。あとそういえば、テノールは頭が弱いって俗説なんてのがあるそうですが、この人が相手じゃ何も言えませんね;笑)

追記:“当初の用件が一段落”と書きましたが、実のところ、調べれば調べるほどにサケマス科って複雑怪奇で・・・「アタシ、さかなクンじゃないし、無理!」と放り出し、適当なところでお茶を濁した、のでした。あの時は、さかなクンがマスで有名になるなんて思わなかったなあ。

さらに検索結果をつらつら眺めていたら、11月に来日との情報が。なんつうタイミング! そりゃあ是非とも生で見てみたいじゃないですか。しかし、日程によると名古屋には来ず、関西も無くて、一番近くても在来線で行くには遠すぎる静岡、それも平日。どうしたって新幹線は使わざるをえないし、時間的体力的なことを考えると休日じゃなきゃ無理。となれば消去法でこれしかありません、26日(日)3時開始の所沢公演

(ほんとは「ます」を聴きたかったんですが、贅沢は言えない・・・;苦笑)。コンサートのために東京日帰りかよ、とは我ながら思いましたが、勢いって怖い(笑)。けっこうぎりぎりの時期だったんですが(実はその時すでに11月でした)、なんとかチケット入手にも成功。てな具合でそもそもはサカナを調べてたはずが、気がついたら生まれて初めて“追っかけ”をやることに。

そんなわけで行ってきました2006年11月26日。

所沢市文化センター ミューズアークホールでのリサイタル

『美しき水車小屋の娘』。伴奏は上記のビデオに出ていたジュリアス・ドレイク。なにせ声楽のリサイタルなんて生まれて初めてですから、曲の合間で水飲んでる、なんてことですらもの珍しく、ホール全体から響く声に、ラジカセでCD聴くのとは全然違う! と当たり前のことに感激してる始末。聞くところによると体調悪かったとのことですが、これだけ広いホールなのになんてよく聞こえるの! とその声量にびっくりした私、プロの歌手ってすごいな〜、と実感しましたです。もう何言ってるか分からなくても、声聞いてるだけで生理的快感! 彼の声の魅力を堪能した1時間強、でした。

ただ、言葉があってストーリーがある歌曲集なだけに、もう少しドイツ語が分かればな〜、とちょっともどかしい思いをしたのも事実で・・・。さすがに一応のストーリーくらいは頭に入れてはいたんですが(プロイスラーの『クラバート』の逆バージョンてとこですか)、思うところあって歌詞の中身とかまではつっこまなかったんですね。後ろ向いてピアノに手をかけたり、ポケットに手をつっこんで歌ったり、と舞台を動き回るボストリッジ。ひそかにそれを楽しみにして行ったふしもあるんですが(笑)、でも当然ながら、舞台を見てると歌詞カードが見れないわけで。休憩なしで曲間も短いし。歌の内容と舞台での動きが頭の中で微妙にかみ合ってなかったのがやっぱりちょっと悔しかったです。ちなみにアンコールはなし。終了後はCD購入者のサイン会。

来日記念盤を買って40分並び(昼公演じゃなきゃ家に帰れないところだ・・・)、ボストリッジ、ドレイクともにサインもらっちゃいました。ボストリッジ、日本語で「アリガトウ」って言ってました♪

追記:初めてであったがゆえに何とも思わなかったのですが、ここ、プログラムの他に歌詞カードもタダでくれたんです。それって破格にサービス良かったんだなあ、とあちこちホールを回るごとに実感しております。

帰宅してから真っ先に買ったのが

シャトレ座リサイタルのDVD。やっぱり彼はライブが無理ならせめて映像で見たい人だなあと思います。演技とか解釈とか、正直言ってその手のことはさっぱりなんだけど、舞台で彼が歌いあげる曲の何と印象的なこと! 何度見ても惹き付けられます。字幕のおかげで、動きと音を追いかけるのに、意味がついてきてくれるのも嬉しい。とりわけ

「魔王」では終盤の“Gewalt”の時の表情が背中がぞくっとするほどの迫力です。(ここと“grauset”にアクセントを置く歌い方が印象的で、これ聴いちゃうとCDの歌い方が物足りない;苦笑)。それから、やはり「ます」がちゃんとCDで聴きたくなって

「シューベルト歌曲集」の第1集を購入

(来日記念盤のディスコグラフィー、上段のとジャケットの写真が逆になってますよ〜)。CDとDVDに両方入ってる曲が何曲かあって、聞き比べられるほどの耳も無いのですが、なぜか「ミューズの子」だけはCDの伴奏のが断然お気に入りです。

続いてライナーノートに出ていた

「冬の旅」の映像作品がDVDになってるのをイギリスのアマゾンで発見、取り寄せ。「ます」のビデオの中途で出てきたサスペンス風の映像、これが出典だったんですね。いささか演出過剰気味のゴシックホラー風「冬の旅」、精神病院がモデルのセットで、カーテン引きちぎり、ナイフを弄び、窓ガラスに椅子を投げつけるボストリッジ! 最初に見たときは、この調子でいったいどこまで行くよ? って思いながら見てました(笑)。でもこのくらい“濃い”方が印象には残るもので、「冬の旅」ってこういう曲なのね、ってすとんとのみ込めたような気がします(錯覚?)。しかし、ボストリッジって演技も凄いですね。はっきりいってアブナい主人公を(だってオールデンも“abnormal”とか“dangerous guy”って言ってたよ〜)、これほどの迫真の演技で見せてくれるとは・・・。本編の後には制作ドキュメンタリーも収録されていて、これがまた面白い。字幕に“controversial”って出てくるってことは、このオールデンという演出家、オーソドックスな演出をしない人なんでしょうけど、このドキュメンタリーを見る限り、相当イッちゃってる人のようです(笑)。ピアノのドレイクとじゃれあってたり、ひらめいた、とはしゃぐボストリッジの映像を見れたりするのも嬉しい。「凍結」のNGシーンなんてのもあったりして。撮影終了後、「勇気」のシーンを真似して、椅子を窓に投げつけるドレイクさん、お茶目(笑)。問題は、当然なんですが日本語字幕が無いこと。ネイティブの速い英語が聞きとれるはずもなく、7割ぐらいは理解不可能。でもどうしても内容知りたいので、ドイツ語字幕をメモして辞書引いて、それを見ながら再び英語にかじりつくという・・・途は遠い。

追記:絶対国内版は出ないだろう、と踏んでパソコンでしか見れないPALでも購入、いじましい努力をしていたわけですが(さすがに根気が続かず、他のオペラを見る方に走ってしまいましたが)、なんと国内版発売! 買い直しかと愚痴りつつ、ドキュメンタリー部分に字幕がつくのはありがたく、買ってしまいました。ただ画面比率が微妙に違うのはなぜ?

追々記:現在YouTubeに本編+ドキュメンタリーすべてアップされています(「菩提樹」 「郵便馬車」 「宿屋」など)。

購入ぎりぎりまで迷ったのが2バージョンある

「美しき水車小屋の娘」でした。どっちかがドレイクの伴奏だったら即決だったんですが、あいにくそれは存在しないので。ハイペリオンのF=ディースカウの詩の朗読入りか、内田光子伴奏のEMIか。決め手がないまま、HMVのサイトで試聴音源をさんざん聞き比べ・・・(こういう点、ネットって便利ですね)。結論。内田伴奏版、ピアノが引っかかるんです。録音のバランスのせいなのか、ピアノがうるさいな〜と思う曲がいくつかありまして。ぞくぞくするほどいい声! って思ったのはハイペリオンの方なので、ボストリッジの声を堪能するならやっぱりこっちかな、と。初期の録音なので、なるほど若いですけど、これはこれでいいんじゃないかなと思ってます。とりわけお気に入りは2曲目の「どこへ?」。歌詞の文句をもじって“Er hat mit seinem Singen mir ganz berauscht den Sinn.”とでも書きたい感じです(笑)。輸入盤3点で25%オフ、の文言につられて同時に購入した

「シューベルト歌曲集 第2集」も声に深みが増している感じでいいです。

「シューマン歌曲集」まではまだ聴きこめてませんが。

「水車小屋」といえば、2年前に内田光子と来日したときの演奏、NHKで放映されてるんですよね。再放送、いや是非ともDVD化を!

追記:YouTubeのおかげで、めでたく全編鑑賞することができました。いつまた削除されるかわかりませんが、現在すべてがアップされています。(冒頭部分など)

とまあ、クラシック、興味ないわけでもないけどもっぱら用途はBGM(音楽切手のコーナー作るくらいには関心ありますが)って人間を、チケットの4倍交通費かけて所沢まで行かせるわ、同じくCDなんて下手したら1年に1枚も買わないような人間にこれだけ立て続けに買い物させるわ、とんでもない影響力を発揮した彼ですが、シューベルトが限界ではあるみたいです、さすがに。いかにボストリッジの歌が凄くても、曲自体を聞いて楽しいと思えない、現代音楽入ってる系の音楽はどうにも受け付けないみたいなんで。定評があるというブリテンだけど、来日記念盤聞くときはブリテンの3曲だけとばして聞いてるし(好きな曲のはずのグリーンスリーブスですら、彼の編曲にかかるとなんか好きになれない)、DVDも、後半のヴォルフは最初の2回こそ頑張って見ましたが、それが限界(ボストリッジの百面相が愉しい「別れ」だけはたまに見ますが、最後のウィンナワルツにくるとほっとするし)。彼のために作曲されたという

ヘンツェの歌曲集も、地元の図書館に唯一これだけ置いてあったので借りてきたものの、演奏の凄さはよーく分かったから、1回聞いたらもういいって感じになりましたし。(ヘンツェのDVDにボストリッジ出てるらしいんですけど、さすがにそこまでは手を出しかねますなあ・・・。)

バッハの宗教曲も、受け付けないほどではないんだけど、シューベルトみたいに、はまった! って感じはなくて。

「マニフィカート」のDVDもメルク修道院

(スイスて書いてある通販サイトを散見しましたが、オーストリアです)でのコンサートで、有名な「主よ人の望みの喜びを」が入っているというオプションが無かったら買わなかったかも。実はまだ全曲通しで聴けてない・・・。

(追記:指揮者がアーノンクールだからかも・・・と思わなくもないこの頃。)あと来日記念盤にも1曲入ってるから、それでもういいって感じです。

あと、実はヤナーチェクの

「消えた男の日記」にもちょっと興味を持ったんです。てっきり英語版なんだろうと思ってたら、来日記念盤に入ってたのがオリジナルのチェコ語だったので嬉しくなりまして

(チェコ語少し習ったことがあるんです)。どんな内容なんだろうと思って、調べてみたら・・・。えと、ホセ脱走のとこで終わる「カルメン」て感じですか。それもR-18指定っぽくした感じ。ヤナーチェクとの相性もよく分からない現時点では、とりあえず保留ですね〜。

(そういえばボストリッジ、ドイツ語の発音に難があるとか、フランス語の発音が今ひとつ、なんて話があるのは目にしましたが、チェコ語の発音を云々したものってさすがになかったですね。分かる人間がほとんどいないだろうから当然か;笑)

あと何が欲しいって、オペラのDVDですね。実演見るのが一番難しそうだし。

「ねじの回転」とか

「後宮からの逃走」などCDはいくつか出てますけど、オペラみたいな舞台芸術で音だけしか聞けないってのは、欲求不満になりそうだし。

こんな写真とか見ちゃったりすると余計に。「ねじの回転」のクイントなんて、確か、幽霊の役ですよね、さぞかし似合ってただろうなあ(笑)。しかしまあ、彼のオペラのレパートリーって、

「真夏の夜の夢」のライザンダー、

「魔笛」のタミーノあたりは納得だけど、アデスの

「テンペスト」のカリバンとか、ブリテンの

「ベニスに死す」のアッシェンバッハとか、あれっ? と思うようなのが結構あるんですね。一番びっくりしたのが

「売られた花嫁」のヴァシェク。名前勘違いしてるわけじゃないよね、と思わず確認してしまいましたが、やっぱりこれ、ヒロインの恋人役ではなくて(そっちはイェニーク)、ヒロインが無理矢理結婚させられそうになる吃音の知恵遅れって設定。いやあ、見てみたいです。もちろんチェックポイントはイェニーク役がボストリッジ以上のいい男かどうかってとこで(笑)。

追記:非正規映像ゲットしました。そのうち取り上げる予定ですが、ボストリッジ可愛い・・・(崩壊)。ヴァシェクがあんなに可愛いって、反則じゃないんでしょーか?

ちなみに、先ほどの記事を見つけたついでに、ガーディアン紙にボストリッジ本人が結構たくさん記事書いてるのも発見してしまいました。もっとも英語圏まで探索の手を広げると、“目の毒”な情報も入手してしまうもので。うちの一つがヤナーチェクがらみで、なんとチェコに行ってドキュメンタリーを撮ったって話なんです。ボストリッジの旅するチェコ! 見たいです、それ、とっても。「消えた男の日記」の舞台映像とセットでDVD化してくれたりしないかなあ。

追記:これまた、どうやらそれらしいものがYouTubeに全編アップされています(最初1/7)。

完全な余談ですが、ドイツの伝統料理に“Forelle Müllerin”(鱒の水車小屋の娘風)てのがあります。鱒のバターソテーで、小麦粉をまぶして焼くので“Müllerin”なのかな。チェコでクリスマスに鯉を食べるのは有名ですが、同じくカトリックのオーストリアでもクリスマスには魚なんだそうで、以前オーストリア人にクリスマス料理を習った時に、メニューにこの料理が入ってました。そんなわけで、毎年クリスマスどきにはこのメニューが頭に浮かび、しかしニジマスが売ってなかったりやたら高かったりで諦める方が多いんですが、今年、魚売り場をふらついていてふと気がつきました。「ます」にはまって「水車小屋の娘」を聴きに行って、ボストリッジの誕生日はクリスマス! 何なんでしょう、このシャレのような偶然の一致は・・・(笑)。

2年ぶりの来日、待ちに待ったツアー情報にブリテン、マーラー、ベルリオーズと並んでいるのに思わず目が泳ぎましたが・・・、なんと地元名古屋だけシューベルト「冬の旅」! 東京がシューベルトで名古屋がブリテンだったら、東京行っちゃうかも、なんて思ってたくらいですから、ラッキー! さっそく売り出し初日にチケット買いに行きました。・・・どうもご縁があるみたいで、またまた2階のサイド1列目(苦笑)。しかしチケット代は前回の所沢の方がうんと安かったのですが。

届いて早々の正月休みをDVDにかじりついて堪能したこの歌曲集。勢い余って関連文献を図書館で借りてきて読みふけったりまでしてしまったくらいで、生で聴けるなんて幸せ〜、と首を長くして楽しみにしてました。しかし終業後というのは結構きつくて、席にたどり着いたのは開演10分前。何度も来ている(主に1階のライブラリーにですが)場所なのが幸いでした。席から見えるアングルが2年前とほぼ同じで、思えば遠くへ来たもんだ、とシミジミ。

1週間にリサイタル2つという強行スケジュールになってしまったため、直前の予習はあまりできず、1回通しでさらうのがやっと。しかし英語字幕で分かりにくかったところは日本語訳も参照しながら何度も聴いたこの歌曲集、今回は舞台に集中(歌詞は見ない)と決めていたのですが、大体はドイツ語について行くことができ、声の魅力だけでなく歌も堪能できた実感がありました。やっぱり歌ものは予習が大事だなと。

私の場合、聞き比べる対象はDVDしかないわけですが、もともとゆっくりめの曲は一段とゆったりとタメのある演奏だったという印象です。「風見の旗」〜「氷結」までの曲間がほとんど無かったので、これは拍手対策? なんて思ってしまったのですが

(1曲目が終わった後に拍手する人が少数いたんです。シーって止める人がいてすぐに止みましたが)、その曲間よりもずっと長い沈黙を曲中に置く曲があったり。「宿屋」がとりわけゆっくりで、知らずに聴いたらこれがラストかと思ったかも。息が止まりそうというか、このまま別の世界に連れて行かれそう・・・なんて思いながら聴いてました(この曲一番好きなんです)。後奏の間はピアノの方を向いていたボストリッジ、次の「勇気!」の前奏がバーンと入ると同時にくるっと前を向いてました(笑)。曲によってはものすごい間をとってから始まるので、曲の開始が割に咳とかぶってたりしましたが(苦笑)、「辻音楽師」が終わった後、最後のピアノの残響が消えてからもすぐ拍手が始まらず、終わってしまった・・・という余韻にひたれる沈黙があったのがなんとも良かったです。

何も分からず聴きに行った2年前とではあまり比較のしようがないのですが、声の調子は良かったみたいで、張りあげると、えっ? と最初思ったほどのすっごい迫力でした。水も「鬼火」の前に1回飲んだだけでしたし(前回はもっと飲んでた気がする)。

前屈みになったり反り返ったり、ポケットに手を突っ込んだり、髪の毛かき上げて首筋に手をやって、とよく動き回るのは相変わらずでした。あっち向いてこっち向いてして歌うので、サイドからでもお顔は結構よく見えるんですよね〜(笑)。見る人が見れば考え抜かれた身体的表現と分かるようですが、そこまで私に理解が届くわけもなく。「道しるべ」の途中で、珍しくまっすぐ立ったままで歌ったので、曲に合わせたのかしら? と思ったくらいです。あと、確か「凍った涙」の最後だったと思うのですが、最後の3語全部にアクセントつけて切って歌ってたのが印象的でした。

カーテンコールで3度目くらいに出てきたら、何とドレイクがピアノの椅子に座るじゃないですか! え、アンコールあるの?! 演目が歌曲集だし、当然アンコールは無いものと思っていたので、ビックリしたのなんのって。よっぽど調子が良かったのか、まさかとは思うけど、名古屋では初のリサイタルとあって(ブリテンのセレナードか何かで来たことはあったはずですけど)観客にサービスしてくれたとか? (楽譜は譜面台に準備ずみだったので、急遽ってことはないはずです。)

アンコール曲は“Abschied”(“サヨナラ”だそうです)。2枚の歌曲集には入っていない曲で、当然初めて聴いた曲、歌詞はさっぱり分からなかったのですけど、なんとも心にしみいる曲で、ハードな曲の聴後感をほどよくクールダウンさせてくれました。ああ、次は歌曲集以外のオール・シューベルト・プログラムが聴きたいっ!

終演後はサイン会。夜公演だしどうなることやらと思いましたが、係員さんの指示が明確だったせいか、スムーズに流れてたように思います。今更歌詞は要らないんですけど、なかなか格好いいプログラムだったのでつい買ってしまい、今回はこちらにサインいただきました。2年前は最終日だったせいかお二人ともビール飲みながらでしたけど、今回はミネラルウォーターでしたね(笑)。

「こうもり」のカラー舞台写真欲しさに(笑)買ってしまった「音楽の友」2008年9月号。特集が来日演奏家速報2009で、11月の欄にボストリッジの名前がありました。来年も来てくれるのか、演目は何かな・・・、と思っていたところへ入ってきたのがこの、ミューザ川崎でヘンデルを歌うという情報。

実は去年出たヘンデル・アリア集のCD、「オンブラ・マイ・フ」は聴きたかったものの、輸入盤と国内版どっちにしようかな・・・で迷っていたがゆえにまだ買っておらず。しかし今年のメインがヘンデルなら、その前に買ってちゃんと予習しなきゃ! と思ったところ、折良くHMVで国内版CDも含めたマルチバイを開催してくれて、あっさり問題解決。輸入盤の方が大分安いですが、やっぱり歌詞の日本語対訳は欲しかったので。

ご贔屓メッゾが歌うので、ぼちぼちと馴染んではいたヘンデルですが、未だに声楽ものでは全曲クリアしたものが一つもないとあって(ガーディナー指揮の「水上の音楽」は聴いてましたが)、購入後しばらくは耳慣らしという感じでした。メッゾのアリアばかり聴いてたせいか、何かヘンデルというと超絶技巧てんこ盛りというイメージがありましたが(

こんなのとか)、さすがにボストリッジのCDでそんなことはなくて(笑)。バッハで声楽というと宗教曲しかないですが(ですよね?)、ヘンデルはオペラとかいろいろある分とっつきがよかったです。

さて、過去2回がいずれもツアーだったので、当然今回もそうだと思い、ツアー情報が出そろうのを待っていたのですが、一向に川崎のヘンデル以外の情報が出てきませんで。どうやら今回はこの日しか来日しないらしい・・・と判断してチケットを買いに行ったのが9月(韓国とのセットだった模様)。売り出し日はとっくに過ぎているわけで、どうなることやらと思ったのですけど、またまたサイド(苦笑)で2列目が買えました。今回は左側でしたけど。

というわけでこの人については2度目の追っかけ上京。初めて下車した川崎駅は、案外大きくてビックリしました。友人とラゾーナでランチ&お茶の後、ミューザ川崎へ。

モーツァルト:交響曲 第38番 ニ長調 K.504「プラハ」

モーツァルト:交響曲 第38番 ニ長調 K.504「プラハ」

ヘンデル:オラトリオ「メサイア」より

シンフォニー

“慰めよ、私の民を慰めよ”

“もろもろの谷は高くせられ”

ヘンデル:歌劇「アリオダンテ」より

序曲

“不実な女よ戯れるがよい”

第2幕のバレエ音楽

ヘンデル:牧歌劇「エイシスとガラテア」より

“愛の神が進軍の鐘を鳴らすと”

「名曲全集」シリーズの第51回ということだそうで、前半はモーツァルトの交響曲「プラハ」。交響曲なんて生で聴くの初めて(多分)だし、演奏の好き嫌いの大きいモーツァルト。どこまで集中力が保つかしらん、なんて思ったのですけど、まずまず私好みの歯切れの良い演奏で、交響曲ってどう楽しんでいいか分からない・・・、なんて思いながらも、最後まで聴くことは聴けました。ただ、モダンオケのモーツァルトって重いのね〜、という感じも・・・。

うーん、あの重たい感じのオケの伴奏で聴くのか、とちょっと心配になったのですが、後半のヘンデルは、CDで聞き慣れた感じの軽さになって一安心。「メサイア」の曲は、アリアよりその前のレチタティーヴォ部分のが、声の響きが堪能できる感じがして好きなのですけど、ホールで聴くとまた格別! とにかく私、この声がとっても好きなんだなあ、と改めて実感しました。

「アリオダンテ」の“不実な女よ”は、3月にカサロヴァでも聴いていますが・・・ボストリッジのCDを聴いて、そうか、こういう曲だったんだ、と初めて分かったという(爆)。ちゃんと歌われると良い曲なんですね〜。オクターブ下げてでも歌いたいというのも分かります。しかし暗い曲を歌うとやたらと怖いボストリッジ、一見抑制されているんだけれど、ところどころで内にこもったマイナスの情念が感じられるんですよね。幽霊役なんか歌わせたらまさにどんぴしゃの外見、ほんとに化けて出てきそうだわ、なんて見ていて思ってしまいました(笑)。

ラストはいっぱつ華やかに“愛の神が進軍の鐘を鳴らすと”。

YouTubeに映像も上がっています。

全体に、録音よりはライブ的な揺らぎがあるというか、“不実な女よ”の後奏など、CDよりもゆっくりとテンポをとって終わったように感じました。

ボストリッジをオケ伴奏で聴くのは初めて。ピアノ伴奏よりも動き回るスペースに制限はありますけど、それでも一度くらい舞台ぎりぎりのところまで出てきてましたね。曲の途中で後ろを向くのも何回かあり、“不実な女よ”は後奏の途中で椅子に座ってしまうし。

実質3曲のプログラム、これは絶対アンコールあるだろうと思ったら、やっぱりありました。1曲目は“オンブラ・マイ・フ”。CD同様レチタティーヴォからだったのですが、あら、楽譜手に持って登場。ヘンデルなんてろくに聴いたことがなかったかつての私でも、これだけは知っていたくらいだったので、ちょっと意外でした。途中でその楽譜落としちゃって拾いに行くハプニングも。でもこれは是非生でも聴きたかったので、嬉しかったです。2曲目は「エイシスとガラテア」から“愛の神が彼女の目の中にすわってたわむれ”でした。

今回は聴けませんでしたけど、CDの収録曲では冒頭の“Where'er you walk ”(「セメレ」)とラストの“Waft her, Angels”(「イェフタ」)も好きですね。技巧で聴かせる曲より、ゆったりした節回しの曲の方が合っていると思います。そういえば「セメレ」のジュピターは実際に舞台で歌ったことがあるんでしたっけ(参照:

舞台写真など)。

終演後はサイン会。CD購入者のみ、という感じではなかったので、並んでまいりました。プログラムとCDとどっちにするか少々悩んだのですが、CDのブックレットにちょうどいいスペースがなかったこともあって、プログラムの方へサインいただきました。しかしよっぽど調子良くてご機嫌も良かったのかしら? 順番が回ってきたら“Hello”なんて声をかけてくれて、ビックリしてしまいました。

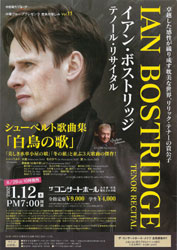

昨年3月に予定されていた公演。東日本大震災の影響で中止になり、初めて払い戻しというのを経験し。忙しさに紛れて情報収集を怠っていたので、今年に延期して行われると知ったのは、とっくに売り出し日を過ぎた9月になってから。今までなら「ぴあ」で買っていたのですが、最近手数料とられるようになったしなー、と伏見に出たついでに直接チケットオフィスに行ってみることに。

会員になると主催公演2割引、というのがあるのだそうですが、何と、今回のようにそもそものチケット代が高いと、年会費払ってもトータルではちょっと安い! のです。勿論即決で入会。さらに、購入可能な席を見せていただいたところ・・・何と何と、一番前列の席がまだ一つ空いているではないですか! そりゃあもう、かぶりつきで見られる席を逃すはずもなく。なんだかとっても得した気分で帰宅したのでした(笑)。

ちなみに、予定の公演一覧を見ていたら、中には興味を引かれるものがいくつか。せっかく会員になったのだから、せいぜい活用しようと思います。

もともとは昨年の予定だったのですから、とっくに「白鳥の歌」のCDは入手済みでした。しかし予習がばっちりだったかというと・・・いささか持てあまし気味だったというのが正直なところでした(汗)。シューベルトですから、曲自体が耳に馴染まないということはないのですけど、何遍聴いても右から左へ通過してしまう感じ、なのです。つらつら考えるに、私、ブックレットの歌詞を追いながらCDを聴くというのに、集中力を発揮できないタイプであるらしく。「冬の旅」があれだけすんなりと頭に入ったのって、お芝居付きのDVDという形体が大きかったんだなあ、と改めて実感しました。(思えば、歌曲集のCDでも、DVDで馴染んだ曲にばっかり耳が反応しますし。)「美しき水車小屋の娘」のようにストーリーを追いながら聴くことができるのであればまだしも、そういう性質の歌曲集でもないし・・・。そもそも、「白鳥の歌」CDの収録曲で構成されているプログラムだと頭から思い込んでたものですから、「水鏡」を除く「冬の夕べ」と「星」の2曲は「さすらい人」CDの収録曲だと気がついたのがかなり直前で、慌てて図書館に借りに走ったという次第。というわけで、いささか事前の予習に不安を抱えつつ迎えた当日でした。

今回のボストリッジは、タキシードじゃなくて、普通のスーツにノーネクタイ。それにしても1列目って、近い! 唾でも飛んできそうな至近距離。たまには目なんか合っちゃったりして・・・

そんな、願ってもないような席で見た今回の演奏、感想はひとえに“凄い”でした。

予習が行き届かなかった分、ドイツ語そのものを味わい損ねた感はありますが、言葉の表現は全く犠牲にしていななかったと思います。それなのに、CDと全然違って、もう感情表現の強いことといったら。一歩間違ったら“絶叫”になりそうな声の張り上げ方。そして力強くもひたすら暗い低音。

前屈みになったり反り返ったり、動き回りながら一人芝居のように歌うのも、今に始まったことではないけれど、今回のそれはなんだか、「天を仰ぎながら、はげしい苦痛にもろ手をよじっている」という「影法師」の歌詞そのまんまという感じ。なにか取り憑かれたような歌いぶりの、至近距離での迫力にひたすら圧倒されっぱなしでした。

最後の「影法師」が終わった後、ピアノに手を掛けて後ろを向いてしまい、客席もしばらくしんと静まりかえってました。やっと前を向いたところで、怒濤の拍手。

違うと言えば、ピアノ伴奏もCDと全然違う印象でした。パッパーノの伴奏が綺麗に流れていく感じだとすると、ジョンソンのは割と耳に引っかかる感じ。でも、ボストリッジの曲に対するアプローチそのものが全く違うので、合わせるとそうなるのかな、と。

そんなに大きくないホールなのにちょっと空席が目立つ感じでしたが、聴衆のレベルは高かったみたいで、『冬の旅』を聴いたときのように曲間で拍手をする人もいませんでしたね。

アンコール1曲目は歌曲集最後の曲「鳩の使い」。歌曲集の中ではやや異質の、明るい感じの曲なので、アンコールの方に回したのでしょう。これで終わりかと思っていたら、もう1曲、ゲーテの詩による「月に寄す」。CDに収録はなくて初めて聴く曲でしたが、静謐な曲調で、いつかの「冬の旅」の時のアンコール曲のように、こちらの聴後感をほどよくクールダウンさせてくれました。

終演後はサイン会。CDとプログラムの双方にいただいてきてしまいました。

余談ですが、少し前に『鷺と雪』(北村薫)を図書館で借りてきまして、公演後の週末に再読していたら、表題作の中に「影法師」が出てくるんですね。あ、あの曲じゃん、と(確かに“陰々滅々たる、どこか恨みがましい歌”だ)。いささかショックだったのは、予習と並行して一度読んでいたにもかかわらず、芥川の話の方しか印象に残ってなかったこと。歌詞の対訳見ながら聴いてた時に、ああドッペルゲンガーだ、とは思ったんですが・・・。これに限ったことじゃなくて、いろんなものを気付かずに見落としているんだろうな・・・。

ただ、言葉があってストーリーがある歌曲集なだけに、もう少しドイツ語が分かればな〜、とちょっともどかしい思いをしたのも事実で・・・。さすがに一応のストーリーくらいは頭に入れてはいたんですが(プロイスラーの『クラバート』の逆バージョンてとこですか)、思うところあって歌詞の中身とかまではつっこまなかったんですね。後ろ向いてピアノに手をかけたり、ポケットに手をつっこんで歌ったり、と舞台を動き回るボストリッジ。ひそかにそれを楽しみにして行ったふしもあるんですが(笑)、でも当然ながら、舞台を見てると歌詞カードが見れないわけで。休憩なしで曲間も短いし。歌の内容と舞台での動きが頭の中で微妙にかみ合ってなかったのがやっぱりちょっと悔しかったです。ちなみにアンコールはなし。終了後はCD購入者のサイン会。来日記念盤を買って40分並び(昼公演じゃなきゃ家に帰れないところだ・・・)、ボストリッジ、ドレイクともにサインもらっちゃいました。ボストリッジ、日本語で「アリガトウ」って言ってました♪

ただ、言葉があってストーリーがある歌曲集なだけに、もう少しドイツ語が分かればな〜、とちょっともどかしい思いをしたのも事実で・・・。さすがに一応のストーリーくらいは頭に入れてはいたんですが(プロイスラーの『クラバート』の逆バージョンてとこですか)、思うところあって歌詞の中身とかまではつっこまなかったんですね。後ろ向いてピアノに手をかけたり、ポケットに手をつっこんで歌ったり、と舞台を動き回るボストリッジ。ひそかにそれを楽しみにして行ったふしもあるんですが(笑)、でも当然ながら、舞台を見てると歌詞カードが見れないわけで。休憩なしで曲間も短いし。歌の内容と舞台での動きが頭の中で微妙にかみ合ってなかったのがやっぱりちょっと悔しかったです。ちなみにアンコールはなし。終了後はCD購入者のサイン会。来日記念盤を買って40分並び(昼公演じゃなきゃ家に帰れないところだ・・・)、ボストリッジ、ドレイクともにサインもらっちゃいました。ボストリッジ、日本語で「アリガトウ」って言ってました♪

2年ぶりの来日、待ちに待ったツアー情報にブリテン、マーラー、ベルリオーズと並んでいるのに思わず目が泳ぎましたが・・・、なんと地元名古屋だけシューベルト「冬の旅」! 東京がシューベルトで名古屋がブリテンだったら、東京行っちゃうかも、なんて思ってたくらいですから、ラッキー! さっそく売り出し初日にチケット買いに行きました。・・・どうもご縁があるみたいで、またまた2階のサイド1列目(苦笑)。しかしチケット代は前回の所沢の方がうんと安かったのですが。

2年ぶりの来日、待ちに待ったツアー情報にブリテン、マーラー、ベルリオーズと並んでいるのに思わず目が泳ぎましたが・・・、なんと地元名古屋だけシューベルト「冬の旅」! 東京がシューベルトで名古屋がブリテンだったら、東京行っちゃうかも、なんて思ってたくらいですから、ラッキー! さっそく売り出し初日にチケット買いに行きました。・・・どうもご縁があるみたいで、またまた2階のサイド1列目(苦笑)。しかしチケット代は前回の所沢の方がうんと安かったのですが。 モーツァルト:交響曲 第38番 ニ長調 K.504「プラハ」

モーツァルト:交響曲 第38番 ニ長調 K.504「プラハ」 昨年3月に予定されていた公演。東日本大震災の影響で中止になり、初めて払い戻しというのを経験し。忙しさに紛れて情報収集を怠っていたので、今年に延期して行われると知ったのは、とっくに売り出し日を過ぎた9月になってから。今までなら「ぴあ」で買っていたのですが、最近手数料とられるようになったしなー、と伏見に出たついでに直接チケットオフィスに行ってみることに。

昨年3月に予定されていた公演。東日本大震災の影響で中止になり、初めて払い戻しというのを経験し。忙しさに紛れて情報収集を怠っていたので、今年に延期して行われると知ったのは、とっくに売り出し日を過ぎた9月になってから。今までなら「ぴあ」で買っていたのですが、最近手数料とられるようになったしなー、と伏見に出たついでに直接チケットオフィスに行ってみることに。