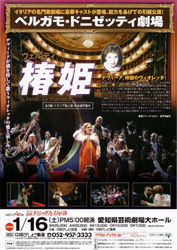

そういう私ですから、普通だったら「椿姫」と聴いた瞬間即刻パスなのですが、今回、主役の名前を聴いて、ふらっと気持ちが動きました。マリエッラ・デヴィーア。おお、「ベルカントの女王」と呼ばれる大ソプラノではないですか。

ベルカントはブッファしか見ない私なので、実を言うと、デヴィーアに対しては、「連隊の娘」のビデオクリップを見た時の、この人コメディエンヌじゃなさそうだな、って印象しかありませんでした。何せ、先に見たセッラの同じ場面(別演出ながら人の動かし方が大体一緒)がすっごいお気に入りになっていたので。そもそも、有名な歌手だからという理由で聴きに行くのは3月のカサロヴァで懲りてはいたのですが、デヴィーアに関しては、(ネット)知人が絶賛していらっしゃるのを読んで、一度生で聴いてみたいとは思っていたのです。還暦過ぎというお年を考えれば、日本でオペラ全幕で聴ける機会はもうないかもしれず。

しかし何といっても積極的に避けてきた演目です。これで主役にキャンセルされた日にゃ、楽しみにするものがない。そして、気楽に買えた「カルメン」に比べれば、そこまで即決で買えるお値段でもない。ぎりぎりまで迷って迷って迷った・・・挙げ句、主催者サイトに、まだチケットが残っているのを見たら、ついふらふらと(笑)。席は4階のバルコニー。いつも下から見上げて、いっぺん座ってみたいな、と思っていた席だったので、この機会に実現することにしてしまいました。

安くないチケットを購入してしまったからには、予習無しで行くわけにもいかず。何となく気は進まぬながら、いつもお世話になっているライブラリーへ。上に超のつく定番演目ですから、選択肢はいくらでもあったのですが、選んだのはアンナ・モッフォが主演の映画版。1968年の収録とあって、さすがに音は悪かったですが、初心者にも馴染みやすい豪華で王道の演出、一見の価値ありと思います。

なんたってモッフォが綺麗です(乾杯の歌)。ストラータス主演のゼッフィレッリ版と一瞬迷ってこちらにした理由は、いかにも薄幸の美女が似合いそうなストラータスより、気の強そうなモッフォの方が受け入れやすかろうと踏んだからなのですが、読み大当たり。2幕が少々泣き落とし路線なのがやや辛かったのですが(こんな感じ)、主役を張るにふさわしい堂々の千両役者っぷり。全体に誇り高いヴィオレッタなのがばっちり好みで気に入りました。

歌もいいです。「チャールダーシュの女王」では随分メゾっぽい声だな、と思ったものですが、3年前のこちらではそれほどでもなく。声の強さ、技巧ともに申し分なく、良い音で聴けたらどれほど素晴らしかったかと思いました。

アルフレードはボニゾッリ、後に暴走機関車なんて異名をとった人にしては、随分控えめな演技でした(このマンリーコで刷り込まれてますから・・・;笑)。賭の場面とか、も少しお坊ちゃまのわがままみたいなのが出ててもいいと思うのですけど、すらりと背が高くて、モッフォと並んでちゃんと絵になってるのは立派。

ちょっと違う、ような気がしたのがジーノ・ベッキのジェルモン。別にここまで頑固親父風でなくてもいいのにな・・・と思ってしまいましたんで。

自分でも意外だったのは、存外するりとこのストーリーを受け入れてしまえたこと。お涙頂戴的なあざとさは、むしろ感じませんでした。ただ、これは“悲劇”というよりは、“必然”のお話ではなかろうか、と。ヴィオレッタが死病であること、それが全てであるお話、なんではないかと。

だって、ヴィオレッタはクルティザンで、商売柄、男には目が肥えているはず。彼女が元気に今の生活を謳歌していたら、アルフレードなんぞ相手にしたとは到底思えないんですが。経済力ゼロのくせしてクルティザンに愛を語る男なんて、どう考えても、一昨日おいで、でしょう。

その世間知らずっぷりに心が動いたってのは、自分が病気で、このまま死ぬかもと思ってたから、としか思えれない。気分が悪くなったヴィオレッタが鏡を見る場面、あれが、私の人生って一体何だったの、って感じに見えました。であればこそ、今までの生活に絶対に存在しえなかったものが、新鮮に感じられたんじゃないかと。

2幕で特に思うんですね、なんつー精神年齢の釣り合ってないカップルだ、って。自分がヴィオレッタと同棲しているせいで妹の縁談が壊れそうになっているという状況に、気付かんのか、アルフレード?! その上、ヴィオレッタに会えば父も気に入ってくれるって・・・あまりのおめでたさに開いた口がふさがらないんですけど。しかしまあ、これだけ現実把握能力に欠陥があればこそ、先に待ちかまえる困難を予測もせずにヴィオレッタに突進できるんだろーなー・・・。

そんな息子を持った父ジェルモン、私、この役、ごくごく普通の、平凡な父親だととらえるのが妥当だと思っています。本気で頭の固い親父だったら、どう転んでもヴィオレッタを理解できないでしょうから。でも、世間の常識というやつを突き抜けてヴィオレッタの側に立てる人間でもない、と。誰かを不幸にしても娘の幸せを守らなければならない人間を前にして、ヴィオレッタが自分の幸せを主張し通せるとも思えないから、これはやっぱり彼女が折れるという選択肢しか無いと思う。

そして父の苦悩もヴィオレッタのそれも理解しない猪突猛進アルフレード、フローラの夜会での狼藉ぶりがあまりに分かりやすい・・・。

3幕でヴィオレッタ、アルフレードと再会し、ジェルモンにも受け入れられて死んでいきますが、逆に言えば、二人の愛を全うさせようと思ったら、この結末しかないんだと思います。たとえばの話、最後に奇跡が起きてヴィオレッタが元気になったとしたら、二人はいつまでも幸せに暮らしました・・・になるかといったら、そりゃ無理でしょ、と思ってしまいますから。続くとしたら、何か、一方的にヴィオレッタに負担がかかる形、でしかないような。常識人のジェルモンだって、死ななかった彼女をいつまで娘と呼べるかはなはだ疑問ですし。

ところでヴィオレッタ、いつか結婚相手に見せてくれ、とアルフレードに絵姿など渡しておりますが、死んだ元カノの絵姿を見せられる女、何を思うんでしょうねえ(苦笑)。こんなひとに勝てないわと僻むのか、へー、こんな綺麗なひとに愛されたことがあったの、と見直すのか。

デュマの原作を引っ張り出そうという気にならなかったくらいには(「カルメン」と違って;笑)、完成度の高い台本だと思いましたが・・・、運命のいたずらもへちまもなく、ここまできっちりと因果律にのっとって成立しているお話の、一体どこで泣けっていうんだろうか・・・。

と、まあこういうことを考えてしまう性分の人間ですから、こういう人間を“感動”させようと思ったら、ちょっと変化球でこないと駄目でしょう。病気である自分、アルフレードの世間知らずっぷり、そして父ジェルモンに(つまり“世間”に)拒まれるであろう状況がきちんと見えていて、結末を予感しながら、それでも愛するヴィオレッタ、を感じることができれば、感情移入して泣けると思うんですが・・・あんまりオーソドックスな解釈じゃないんでしょうね。

・・・ま、身分違いの恋、という乱暴なくくりでいえば、やっぱり私は「チャールダーシュの女王」でモッフォを見てる方が楽しいですが。ちょっと設定の改変に趣味のよくないところがあるユニテルの映画版であっても。

ま、舞台としての説得力までは期待しないから、主義を曲げても行く価値あった、と思わせる主役の歌唱が聴ければ・・・と切に祈りながら本年2度目の愛知県芸術劇場へ。

ヴィオレッタ:マリエッラ・デヴィーア

ヴィオレッタ:マリエッラ・デヴィーア

アルフレード:アントーニオ・ガンディア

ジェルモン:ジュゼッペ・アルトマーレ

フローラ:アンナリーザ・カルボナーラ

アンニーナ:ガブリエッラ・ロカテッリ

ガストーネ子爵:ディオニジ・ドストゥーニ

ドルフォール男爵:レオナルド・ガレアッティ

ドビニー侯爵:ダーリオ・ジョルジェレ

医師グランヴィル:エンリコ・マルケジーニ

指揮:ブルーノ・チンクエグラーニ 演出:パオロ・パニッツァ

お目当てのタイトルロールですが・・・。正直言うと、ちょっと期待しすぎた、か、な・・・。

最初にうっと思ったのが「乾杯の歌」。ソプラノに割と顕著な、聴いててどうしても耳に付くビブラートってのがあるんですが、気になるんです、それが・・・。「ベルカントの女王」を聴きに行くわけですから、1幕の最後のコロラトゥーラ全開を一番楽しみにして出かけたのですが、そのビブラートに集中力をそがれる上、指揮が悪いのか何なのか、もたついても聞こえちゃいまして、ここ、どうにものれなかったです。

むしろ2幕以降の方が、あまり気にならずに歌を堪能できました。ジェルモンに「清らかな娘さんに」って歌い出すところ(アルフレードに絵姿を渡すところもそうでしたが)の弱音の美しかったこと! しびれましたよ〜。

テノールには関心が薄いゆえ、ろくに期待もしていなかったのですが、案外とアルフレード役のガンディア、良かったです。張りのあるなかなか良い声で、これだけびんびんとしっかり響くテノール聴いたのって相当久しぶりな気がします(・・・)。復讐してやる! って叫ぶところもドラマチックで満足。周りが見えてない感じのアルフレードでイメージ通り。

父ジェルモンのアルトマーレは、私の好みよりはちょいと輪郭の柔らかいバリトン声でしたが、役作りはごくごく普通の父親というイメージにぴったりで、これも良かったです。「プロヴァンスの海と陸」、こんなメロディー予習では聴かなかったけど、って部分がありましたが、カットされがちなカバレッタというのがあれですか。

地方巡業の舞台ですから、割と簡素な舞台装置だろうな、と予想してはいましたが、第1幕、幕が上がると舞台の上には、その中で人が寝られるくらいの巨大な輪っか(あとでっかいソファ)。何、このシュールな舞台、と思いました。お客の見てる前でヴィオレッタとアルフレードのラブシーン、というのもなんだかなあと思いましたが。

第2幕ではこの輪っか、鶴の絵か何かが描いてある衝立に使われてて、何でヴィオレッタの家がジャポニズムなのやら、とこれまた首をひねること(ネット上の感想を拝見したところでは、第1幕はアールヌーヴォー調だったんだそうで)。闘牛士の踊りの場面は割と面白くて印象に残ってます。ただ、最後にびっくらこいたのが、ジプシーが闘牛士をリフトしていたこと。あれ何なの、と思ったのですが、男性がジプシーをやって、女性が闘牛士をやってたのだそうです。

第3幕、今度は青白い舞台で、謝肉祭の行列も、寂寥感をさらに強調する感じ。これは、ヴィオレッタの心象として納得できましたが、全体に演出意図がよく分からず、歌を聴く方に神経がいっていて、舞台なんかろくろく見とらんというのが正直なところではありました。簡素かつ意図不明ということで、逆に歌に集中できて良かったとは言えるかもしれません(苦笑)。

「椿姫」では普通のことなのかもしれませんが、私にとっては初めてで面白かったのがカーテンコール。1幕ではヴィオレッタだけ、2幕ではジプシーや闘牛士などが出てきて、3幕の後は、3幕に出てくるキャストだけなのですね。

主要キャスト以外もきちんと声が出ていて、オペラを聞いたぜ、って感じの満足感は味わえたので、行った甲斐はありました。ただ、終幕後に隣の席の女性に声を掛けられまして、それが「綺麗な声だったわね〜」だったので、「本当ですね〜」と応じられましたが、あれが「泣けたわね〜」だったら、その場で固まったかもしれません(苦笑)。

恐ろしいことに、今年の夏にはトリノ歌劇場の引越公演でも「椿姫」がありまして、こちらのタイトルロールはナタリー・デセイ。彼女がきっかけでオペラに開眼した私、リサイタルを聴きに上京したこともありますし、日本でオペラ全幕が見られるなら万難を排して上京する覚悟はしてましたけど・・・。何だって年に2回も「椿姫」を見なきゃならんのか、というのが正直な気分ではありました(苦笑)。

しかも7月の予定なんて今から分かるかいっ! て時に売り出し開始。主役にキャンセルされたらほかに楽しみにするものもないってのに、それにしてはとんでもなく良いお値段のチケット(それでも引越公演にしては安いらしい・・・)。来てくれるなら張り込んでもいいけど、メトの「ハムレット」のキャンセルとか目にしちゃったりしますとねえ・・・。そんなこんなで、チケットを手にしたのはほんとにぎりぎりでした。しかも、その話を友人にしたら、「途中で声が出なくなっちゃうこともあるもんね」などと縁起でもないことを言い出す始末。そうだ、コヴァルスキーの声が途中で出なくなったちゃった「こうもり」がこの人の“初オペラ”だったんだわ・・・。しかし世の中には言霊って言葉があるんですからね、くわばら、くわばら。

ヴィオレッタ:ナタリー・デセイ

ヴィオレッタ:ナタリー・デセイ

アルフレード:マシュー・ポレンザーニ

ジェルモン:ローラン・ナウリ

フローラ:ガブリエッラ・スボルジ

アンニーナ:バルバラ・バルニェージ

ガストン子爵:エンリーコ・イヴィリア

ドゥフォール男爵:ドナート・ディ・ジョイア

ドビニー侯爵:マリオ・ベッラノーヴァ

グランヴィル:マッティア・デンティ

指揮:ジャナンドレア・ノセダ 演出:ローラン・ペリ

ほんとは楽日に行きたかったんですが、S席平土間10列目近辺の大体真ん中というチケットがお値打ちに手に入ったため、初日の舞台へ(ま、金曜日なら次の日に仕事はありませんから)。近さにつられてサイドばっかりだったんですが、やっぱり正面の良い席っていいですね〜! 自力でゲットする才覚がないのが残念。

音楽が始まる前に幕が上がると、舞台の上には巨大なブロックの山。前奏曲の流れる中、棺桶を担いだ葬列が通り過ぎます。離れた所で見つめているのがアルフレードなんでしょうか。録画・実演合わせて3回目ともなると、この静謐な前奏曲、随分好きになってきました(笑)。

え、このまんま宴会の場面にしちゃうの、と思いましたが、ほんとにブロックの山そのまんまで第1幕。ぶっきらぼうな舞台に、女たちの衣装が妙に映えているといえばいえますが。ショッキングピンクの衣装、抱え上げられるようにして「きゃー!」と嬌声を上げながらヴィオレッタ登場。・・・高級娼婦というより、やや場末のキャバレーの感。ブロックの山をあちらこちらの二重唱、デセイはともかくとして、ポレンザーニの運動神経のほどを知らない私としては、足踏み外さないかしらんとちょいとハラハラしちゃいました。

休憩なしに、舞台だけ転換して第2幕。幕が上がるなり舞台の上手からえらいスピードで走ってく人影。・・・って目をこらせばヴィオレッタ。ズボンにシャツって格好で、アルフレードにとびついたりして、「連隊の娘」のマリーなんか連想してしまったではないですか(笑)。舞台の上は芝生に木が生えてるお庭ですが、よく見ると芝生からさっきのブロックの角がのぞいていたりします。この幕で登場の父ジェルモン、これ・・・、演出、なんでしょうね・・・、ブロックを背にへたりこんで「清らかな娘さんに」を歌い出したりとヴィオレッタが動き回るのに対して、みごとに棒立ち。「娘として抱きしめてください」も・・・ヴィオレッタが体をくっつけるだけで、手も触れないんですけども。

休憩を挟んでフローラの夜会の場面。ジプシーの占いの歌を歌うのは女性客。浮気性と出た侯爵がお尻を叩かれ。闘牛士の歌はガストン子爵が歌ってました。ドゥフォール男爵に伴われて登場するヴィオレッタ。こんどはモノトーンのシックなドレス。しかしヴィオレッタとあんまり身長が変わらない感じの男爵ですね。賭けの場面からいろいろあって、ラスト、スポットライトを浴びたまま、後ろを向いて舞台の中央に立ちつくすヴィオレッタ。しかし幕は下りず。

ヴィオレッタのまわりを合唱団員が取り囲んで衣装転換、そのままブロックを白布で覆って第3幕に突入。ブロックの一つがベット代わり。・・・ところでグランヴィル医師、「真の友」と呼ばれてる割には、ろくに診察もせずに離れたとこで喋ってるだけなんですが。そして最後のヴィオレッタの歌、歌の途中でアルフレードや父ジェルモンが姿を消して、たった一人になったヴィオレッタが事切れてラスト。・・・えっと、ジェルモン親子が訪ねてくるのはヴィオレッタの幻覚・・・ってこと、なん、ですかね・・・?

終演後はBravo!!の嵐とスタンディングオベーション。カーテンコールもしめて20分はやってたでしょうか。

主役のデセイ、歌も演技もそれはそれは素晴らしかったです。ブロックごろごろの舞台上をものともせずに動き回って、別の意味で肺病病みには見えないかもと思うようなヴィオレッタ。どの場面でもこの役を自分のものにしていて、演技の上手さを実感しました。

そしてまた、コロラチューラの鮮やかだったこと。「花から花へ」は3年前にリサイタルで聴いていて、その時は不調だったようで、実際あまりぴんとこなかったのですが、今回は堪能しました。(ちなみに私が愛聴してるのはこの録音。)2幕3幕ではドラマチックな声が要求されるという話ですが、私は、別に不足は感じなかったです。

カーテンコールではプロンプターボックスの上に乗ってお辞儀して、慌てたように下りておどけてくれましたので、きっと本人も満足の出来だったのでしょう。

というわけで、デセイ渾身のヴィオレッタを存分に堪能したのは確かです。

・・・ただ。それほど素晴らしかったにもかかわらず、1月に引き続いて、やっぱり泣けなかったんですね・・・。私とこの演目ってとことん相性が悪いのか、とつらつら考えてみるに。

この演目を見慣れていたり、回数を重ねて観ればまた違うのかもしれませんが、ろくに通して観たことがない、という人間にとっては、どうも要所で首をひねる箇所の散見される演出だったように思います。そしてそれを観たのが私というあまり素直でない人間であったこと、それにアルフレード役をやったのがポレンザーニであった、という要素が重なった結果、一番シンパシーを感じられるのがアルフレードになってしまった、のが大きいのではなかろうか、と。

前述のとおり、過去2回の鑑賞でのアルフレードのイメージってったら、見てると頭痛がする・・・、でありました。ところが、演出の要請か、本人の役作りかはたまたキャラクターの反映か、ポレンザーニのアルフレード、世間知らずなのは確かでしょうけど、とっても誠実な感じがするんです。これならクルティザンに“本気”で惚れるってのもありかも、と思うくらいに(いつもだと、本気で惚れるってのはどういうことか知ってるのかアンタは、って気分になっちゃうところなんですけど)。

ヴィオレッタの“変心”に混乱する場面も、ヴィオレッタと父ジェルモンはお互い事情を“了解”しているからいいけど、自分の知らないところで決まってしまった話を、理由も分からないままアルフレードがすんなり受け入れられるはずないよね、とやたらと同情的になってしまって。フローラの夜会での荒れっぷりも、「なぜ」の答えを知りたい一心に感じられて、お金を投げつけるシーンも、やってしまった後の、当のアルフレードの傷心に思いを致していたような(そりゃヴィオレッタに感情移入してるヒマ、ないかも)。

「パリを離れて」はヴィオレッタをお姫様抱っこしたまま歌うのですけれども、ソフトに優しく歌うのが実にぴったりで良かったです。この場面に限らず、この2人、ちゃんと恋人らしい雰囲気が感じられるんですね。ポレンザーニが相手役なのはデセイのご指名だったという話を耳にしましたが、なるほど納得。

一方、演出で確実にソンをしてたように思うのが、父ジェルモン役のナウリ。どうにもヴィオレッタのことを理解してるように見えなかったのは前述のとおり。そして、まず息子を説得するのが筋ってもので、それをすっとばして先にヴィオレッタのところに行くから話がややこしくなるんでしょうが、と思ってしまったところで、息子のことを何だと思ってたらこういう行動になるんだ? となんだか首を傾げたくなり・・・。

「プロヴァンスの海と陸」、終わった瞬間、Bravo!が飛びました。声量もあるし、技術もしっかりしていて、聞き応えのある歌だったとは思います。でも、歌の間中私が何考えてたかというと・・・アルフレードかわいそう、でした。歌詞の日本語訳を何気なく見てたら、何だか家出息子を説教して強引に連れ戻そうとする親父に思えてきて、母親がいない上に、父親は自分の都合を押しつける一方じゃあ、そりゃぐれるわなあ、とあらぬ方へ思考が逸れていく始末(汗)。

「お前は私の息子ではない」と叱る場面も、ブロックの山の一番高いところから出てきて、舞台の対角線上にへたり込むアルフレードに向かって言うわけです。文字通り上から目線。 立ち姿がめちゃくちゃ格好良くて隙が無くて、ちょっと横幅あるかなと思われるポレンザーニと並ぶと差がつきすぎるのも、よけいその印象を強くしていたような気がします。

終了後、出待ちの列に並んでみましたが、残念ながら、初日とあってか、私の行った日はサイン会はありませんでした。マエストロだけは捕獲されていたので、そこに混じってサインいただいてきましたが。まあ、待ってる間でもとにかく暑かったですし、ここで体調崩されても大変だし、と思いましたけども。あの人混みを突破して、無事にお車に乗せなきゃいけない係の方も大変ですね。

初めて観た一流歌劇場の引越公演。一流のレベルとはこういうものか、とそのクオリティを実感はできました。このくらいの値段するのも仕方ないな、と思いつつ、でもやっぱり高い・・・。