Conductor

トスカニーニ Arturo Toscanini 1867-1957

イタリアの指揮者。生地パルマの音楽院で作曲とチェロを学ぶ。1886年ブラジル公演中、突然の指揮者降板で《アイーダ》を暗譜で振って大成功を収める。ミラノやトリノの歌劇場の客演指揮者として活躍し、レオンカヴァッロの《道化師》やプッチーニの《ラ・ボエーム》などを初演した。1898年にはミラノ・スカラ座の音楽監督に就任、1908年からはメトロポリタン歌劇場の音楽監督となり、カルーソーらとともにイタリア・オペラ全盛時代を築いた。

1910年代からコンサート指揮者としても活躍し、1927年にはニューヨーク・フィルハーモニー管弦楽団の常任指揮者に就任、1937年からは彼のために創設されたNBC交響楽団の常任指揮者となり、1954年に演奏会で記憶障害をきたし引退するまで活動。ベルリオーズ、ドビュッシー、ベートーベンの作品を好んで取り上げた。

並外れた暗譜力と耳の持ち主で、奏者の一音のミスすらたちどころに指摘した指揮ぶりは有名。主情性を排し、ファシズムに一貫して抵抗したことでも知られる。演奏のスタイルは、原典を尊重する客観的なもので、しばしばフルトウェングラーのロマン的な演奏と好対照をなす演奏とされ、20世紀の演奏界に大きな影響を与えた。

1967.3.25 イタリア発行

バーンスタイン Leonard Bernstein 1918-1990

ウクライナ系ユダヤ人移民の3世としてマサチューセッツ州ローレンスに生まれる。ハーバード大学・カーティス音楽院で学び、ミトロプーロスの影響で指揮者を志す。1943年にニューヨーク・フィルの副指揮者に就任、同年ブルーノ・ワルター病欠の代役としてニューヨーク・フィルを指揮、一大センセーションを巻き起こす。1958年、アメリカ生まれの指揮者として史上初めてニューヨーク・フィルの音楽監督に就任、同フィルの黄金時代をもたらした

。1969年にニューヨーク・フィルの音楽監督を辞任した後は常任指揮者等の特定のポストには就かず、ウィーン・フィル、イスラエル・フィル、バイエルン放送交響楽団、ロンドン交響楽団、フランス国立管弦楽団などに客演。情熱的な指揮ぶりで知られ、マーラーの交響曲の録音など、優れた業績を残した。

1957年に代表作となるミュージカル『ウエスト・サイド物語』を作曲、ブロードウェイ・ミュージカルの分野でも名作を残す一方、一連の教育番組『ヤング・ピープルズ・コンサート』でクラシック音楽やジャズについての啓蒙的な解説を演奏を交えて行うなど、音楽解説者・教育者としても大きな業績を残した。

2001.7.10 アメリカ発行

オイゲン・ヨッフム Eugen Jochum 1902-1987

ドイツの指揮者。バーベンハウゼンに生まれ、アウクスブルクとミュンヘンで音楽を学ぶ。1926年ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団を振ってコンサート指揮者としてデビュー。以後、マンハイム歌劇場、ベルリン市立歌劇場、ハンブルク国立歌劇場などの指揮者を歴任。1949年バイエルン放送交響楽団の創設に尽力しその首席指揮者を1961年まで務め、同楽団をドイツ有数の名門に育て上げた。1961-64年アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団、1971-79年バンベルク交響楽団の首席常任指揮者を務めたほか、ヨーロッパ各地の管弦楽団,歌劇場に客演。バッハからブルックナーまでのドイツ・オーストリア音楽を得意としており、特にブルックナーの演奏には定評があった。また、カール・オルフの「カルミナ・ブラーナ」の名録音を残し、この曲の魅力を天下に知らしめたのも大きな功績である。

2002.10.10 ドイツ発行

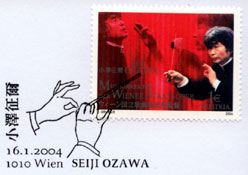

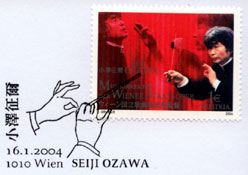

小澤 征爾 Ozawa Seiji 1935-

指揮者。中国の奉天(現瀋陽)生れ。桐朋学園で齋藤秀雄に指揮を学ぶ。卒業後スクーターとともに貨物船で単身渡仏。1959年パリ滞在中に第9回ブザンソン国際指揮者コンクール第1位、翌年アメリカでクーセヴィツキー賞を受賞。1961年ニューヨーク・フィルハーモニー管弦楽団の副指揮者となり、トロント交響楽団とサンフランシスコ交響楽団の音楽監督を経て、1973年ボストン交響楽団の音楽監督に就任、29年間の長期に渡ってこの役を務めた。2002年にはウィーン国立歌劇場の音楽監督に就任、それに先だって2002年元旦のニューイヤー・コンサートでは日本人として初めて指揮台に立った。

日本においては恩師を偲んで開催したメモリアル・コンサートを基礎にサイトウ・キネン・オーケストラを設立。1992年より音楽祭“サイトウ・キネン・フェスティバル松本”へと発展させた。2000年より若い音楽家の教育を目的に小澤征爾音楽塾オペラ・プロジェクトを開始。このほか新日本フィルハーモニー管弦楽団と定期的に活動すると共に、水戸室内管弦楽団の顧問を務めている。日本の現代作品の紹介でも大きな功績があり、武満徹の《カトレーン》、メシアンのオペラ《アッシジの聖フランチェスコ》など初演曲も多い。

FDCって、よっぽど欲しいかよっぽど値段がリーズナブルかでしか買わなくて、これはそのどちらでもなかったのですが、楽しかった

「こうもり」(というか「燃えよドラゴンズ」)を思い出したらつい手がのびてしまいました(前後にムーティとかもあったのですが、そっちはスルー;笑)。

さすがにオーストリアの発行だけあって漢字も正確だしスペルも間違ってないし、その点ではつっこみようがないのですけど、初日印に一つ疑問が。マエストロ・オザワって、指揮棒を持つことあるのかしら・・・? もっともよくよく見たら、下の切手も指揮棒ありですけど。

2004.1.16 オーストリア発行

サイトウ・キネン・フェスティバル松本

1992年から毎年8、9月に長野県松本市で市内のコンサート施設等を会場に行われる音楽祭。小澤征爾とサイトウ・キネン・オーケストラが主体となり、オーケストラコンサートとオペラの2本の柱で形成される。

サイトウ・キネン・オーケストラは齋藤秀雄に師事した演奏家、同大学出身の演奏家が集まり、音楽祭のために臨時に編成される。1984年に齋藤秀雄の没後10年を偲んで門下生100名以上が集まり、齋藤秀雄メモリアルコンサートを開催したことがきっかけとなり、1987年から正式に活動を開始した。

【齋藤秀雄】 1902-1974 指揮者、音楽教育者。上智大学を卒業後、ライプチヒ音楽院に留学しチェロを学ぶ。帰国して新交響楽団(現NHK 交響楽団)首席チェロ奏者となり、1930年から2年間ベルリン高等音楽学校に留学。帰国後新交響楽団に復帰したが、1941年退団、翌年から指揮者として活動。1948年〈子供のための音楽教室〉を開設、1955年〈教室〉が桐朋音楽短大(7年後に大学)として開校すると同時に教授に、ついで学長に就任。一貫して後進の育成に力を注ぎ、日本音楽界の飛躍的発展の基礎を築いた。

1996.8.22発行

略伝は平凡社マイペディア98、世界大百科事典、ウィキペディアより

(小澤征爾の項は、小澤征爾音楽塾オペラ・プロジェクトIX「こうもり」プログラムも参照) |

《戻る》