「これからオペラは何を見に行く予定なの?」(彼女は私がオペラを観るのを知ってます。)

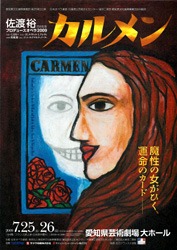

「8月に『ヘンゼルとグレーテル』。今年はそれしか予定が立たなくてねー、7月の『カルメン』が安かったから、買っちゃった」

「え、いくら?」

「一番安いC席で4000円」

「えー、誘ってくれたら見に行きたかった〜!」

てな会話が展開されたのでした。いえ、あなたがオペラに付き合ってくれると知ってたら誘ったんですけどね。私がこんなお値段のチケットを買うなんて、滅多にあることじゃないですから。どうしても見たい公演だと、付き合ってくれというのが躊躇われるお値段はり込んじゃうし、興味のないオペラだと完全にパス、なんで。

男と女の愛憎の泥沼なんぞ、お金払っても勘弁して欲しい私。そんな私が「カルメン」のチケットを買うなど、ほとんどありうべからざる出来事なのですが、きっかけは、この佐渡裕プロデュースオペラが、兵庫・東京・愛知の共同制作であるという新聞記事を見かけたことでした。そう、動機は、この”共同製作”企画が成功したら将来本当に興味の持てるプロダクションが名古屋まで来てくれるかも・・・なんて不純なことを考えた、ことだったのでありました(苦笑)。あと、去年のように厳選するほど今年は予定が立たず、このお値段ならまあいいか、と思ったからでもありますが。購入したのは外国人キャスト組の方。初心者としましては、日本人キャスト組ではさらに馴染めないであろうと判断しましたので・・・

まあ、苦手苦手といっている割に、「椿姫」なんかと違って、この演目は通して最後まで見たことはあります。フランチェスコ・ロージ監督のオペラ映画。ふんだんにロケシーンの入った見応えある映像で、それがゆえに何とか最後までついていけたという感じです(苦笑)。闘牛士エスカミーリョ役のルッジェーロ・ライモンディが格好良いです。良すぎです。一人でおいしいとこみんなさらってってます(笑)。白馬に乗って山中を行くシーンなど、反則だっ! と思ったくらい。カルメン役のジュリア・ミゲネス=ジョンソンも踊りは上手いし、野生児カルメンて感じなのがはまっててよかったです。ホセのドミンゴが、最後のへん、指名手配中のテロリストみたいに見えましたが・・・

あと、ビリャソンのアリア集に入っていた「花の歌」が結構面白かったので、彼のホセ、まともな演出でならちょっと見てみたいなあ、などと思ってみたり。(アナタがやると“ドン”・ホセに見えないでしょ、なんて思ってたんですけどね。いえ、ホセって一応イダルゴで、貴族階級なわけですから。)

まあしかし、友人を誘わなかったのも結果的には良かったのかもしれません。今年の初生舞台ということで楽しみにしていたのですが、直前にアクシデント発生。例年になく涼しい夏だったためかえって体調を崩したらしく、腸が食べたものを受け付けなくなってしまったのです。実質2日間絶食状態の翌日。どう考えてもオペラ鑑賞する体調じゃないのは分かっていましたが、せっかく買ったチケットを放棄するのも悔しい。まあ新幹線に乗らずとも行ける距離ですから、少々ふらふらしていてもなんとか帰ってこれるだろう、とふみ、家族に呆れられながら出かけたのでありました。一番安いC席ですから、場所は5階席の隅っこ。

カルメン:ステラ・グリゴリアン

カルメン:ステラ・グリゴリアン

ドン・ホセ:ルカ・ロンバルド

エスカミーリョ:ジャン=フランソワ・ラポワント

ミカエラ:木下 美穂子

フラスキータ:菊地 美奈

メルセデス:ソフィー・ポンジクリス

モラレス:与那城 敬

スニガ:斉木 健詞

レメンダード:小原 啓楼

ダンカイロ:加賀 清孝

酒場の主人:ジャン=ガブリエル・デュピュイ

指揮:佐渡裕 演出:ジャン=ルイ・マルティノーティ

紗幕が上がって、うってかわって明るい舞台。広場(?)を通る人々を衛兵たちが眺めているのですが、この、ただ通り過ぎるだけの人たちの衣装がものすごく豪華! あとは推して知るべしだなあ、とワクワク。

そこへホセを訪ねてやってくるミカエラ。ここで待っていけば、と取り囲む衛兵たち、彼女の荷物を持ってっちゃいます。見ていると結構気の強そうなミカエラなんですけど、あれれ、荷物取り返さないまま退場ですか。その荷物、無事にホセのところへ渡るんですが、故郷のお土産ということで渡されたけっこう大きい品物、あれは何だったんだろう。

おやおやと思ったのが、しょっ引かれる前のカルメンが、逃がしてくれるようにホセを誘惑する場面。別室で指示書を書いていたスニガ隊長が、いつの間にか戸をそーっと開けて、その様子をうかがってるんですよ。計算通りってことなんでしょう。すると何ですか、ホセは嵌められたってこと? 「ハバネラ」で花をもらったから目をつけられたとか??

引き続いて第2幕。再び薄暗く青っぽい感じの舞台で、サーベルが取り上げられて折られてる・・・ははあ、今度はホセの降格の儀式ですか。なるほど、原作にも「降任の儀式」という言葉は出てきますが、ここまでくると、これはホセに対するサディズムじゃなかろうか、という気がしてきました(笑)。「ジプシーの歌」は牢獄にいるホセの幻想(悪夢?)という設定になってましたし(床にひっくり返ったホセの上でカルメンたちが踊ってました)。

手際よく場面が転換して、リーリャス・バスティアの酒場はショーステージのあるバーといった感じ。「闘牛士の歌」はこのショーステージの上で歌うんですね〜。このステージの壁に、エスカミーリョのポスターが貼ってあったのですが、後になってだんだんずり落ちてきたのがご愛敬。

訪ねてきたホセを、カルメンはごちそうを並べて歓待するのですが、そういえば原作ではオレンジやらお菓子やらどっさり買いこんでホセを歓待するんでしたっけ。(但し、原作のリーリャス・パスティアの店は揚げ物屋で、単なる待ち合わせ場所に使われてるだけですけど。)挙げ句に押し倒したホセに跨っちゃったりしてサービス満点。追加のお皿をもってきた酒場の主人が、いちゃつく二人を見て、おや、お呼びでない、という感じで引っ込んでいく様子が笑いをとってました(唯一笑いの上がった箇所だったと思います)。

ちなみにスニガ隊長はダンカイロだかレメンダードあたりがあっさり射殺しちゃうのでびっくり。そりゃまあ、原作では確かにここで人が一人死ぬんではありますが・・・

第3幕。上手から下手へと絶壁にはわされたロープを伝いながら、荷物を運んでいく密輸団。この絶壁、実は紗幕に描いてありまして、その後ろにはカルメンたちの野営地があり、これを照明で切り替えていました。最初はおおっ! と思ったのですが、これが何回もとなると少々飽きるような・・・。何せ絶壁移動シーンは照明が落ちてて暗いので、これが案内人ということはさっき通ってったのがミカエラだったのか、と後になってから気がつく始末。野営地の方も紗幕越しなんで、多少見難かったような印象があります。ちなみにホセとエスカミーリョの決闘は演出家のご意向でノーカット。倒れたホセに向かって、俺の仕事は牛を殺すことで人を殺すことじゃない、とエスカミーリョが見得を切るシーンもちゃんとありました。ただその後、カルメンが止めに入る前にホセのナイフが・・・しっかり入ってたように見えたんですがねえ。あれじゃあ無事じゃないだろうって感じに。

第4幕。祭壇の前でエスカミーリョがお着替え中。あらデ・ジャ・ビュ。これ思いっきり映画と同じじゃないですか。着替え終わったら祭壇のマリア像に向かってお祈りしてるし。映画版では祭壇の前でカルメンといちゃついてはいませんでしたけどね。舞台だとスペースに余裕がないから致し方ないんでしょうけど。

ホセは旅行鞄を片手に登場(電車のチケットみたいなのも持っていたような記憶が・・・)。やり直そうと延々と懇願する場面の後、指輪を放り投げ、背を向けて下手に歩み去りかけたカルメンを、後ろからナイフで刺してしまうホセ。他の誰かに渡すくらいなら殺してやる、というよりは、とにかくエスカミーリョの元へ行くのを止めたくて、たまたま手元にあったのがナイフだった、というように見えました。自分のしたことが信じられない、という感じにナイフを取り落として幕。

もう少し練った方が・・・と思うところも散見されましたけど、全体に、「カルメン」を見た、という満足感の得られる演出ではありました。とりわけ面白かったのがセットで、回り舞台というのは見たことありましたけど、これは舞台の幅を半径に使った感じ。結構セットが前に出てきていて、人が動き回るスペースが狭いんだな、と思ったのですが、煙草工場の女工がわらわらのシーンなど、上手を支点に下手側が奥に引っ込んで広さを出すんですね。

ただ、どうにも閉口したのが子役の使い方。行進する兵隊へのまつわりつき方なんぞ、実際にあんなことやったら蹴飛ばされるんじゃなかろうかと思うくらいでしたし、なぜかパスティアの酒場では閉店時間だってのに子供がうろちょろしてるし。エスカミーリョは「闘牛士の歌」で子ども相手に闘牛ごっこやってみせるし(しかも牛の方。子どもが布を持ってまして、両手を角にして突進するんですわ)。・・・ファン獲得は子どもからってか? プロスポーツの選手のファンサービスじゃあるまいし、と思ったもんです。山の中のシーンでも密輸団が子ども連れてるって、と首を傾げたのですが、子どもがエスカミーリョに闘牛のチケットもらってはしゃいでるのには吹き出すのをこらえるのに苦労しました。

カルメン役のグリゴリアン、どう聴いてもちょっと低めのソプラノという感じ。カルメンの声じゃないような気がしましたが、プログラムを読むと「決して太く重い声で演じるカルメンでないこと」という指揮者のコメントが載っていますから、わざわざそういうキャスティングにしたようですね。でも、「やっぱり観てる方も、この人は素敵な女性だなあと思えるようでないと。華やかで、色があって・・・けれど素足の似合う、軽やかなカルメンに魅せられてほしい。風がスカートを揺らすのに僕らがどきどきしてしまうような、ね」って・・・? 近寄るオジさんの上着から財布抜いて、お金巻き上げちゃうようなカルメンですが?

何せ席が遠かったので、ものすごく目立つ容姿、とは思えませんでしたが、まず役柄を納得できる外見ではあったと思います。とても発声のきれいな人で、ここのところビブラートのきつい女声に閉口させられることの多かった身としては、耳に心地よく聴けるのは何よりでありました。

しかし、カルメンがこの声なら、ミカエラはもっと軽やかな声のソプラノにした方が良かったんでは。カルメンがソプラノっぽいもんですから声の印象がそっくりで、どっちが歌ってるんだか分からなくなるほど。で、こちらの方のが、私が苦手とするビブラートが顕著だったので、ついついカルメンの声の方を心地よく聴いてしまったんでありました。

そんな訳で、一人だけ軽やかな声だったフラスキータ役の人の声が結構印象に残りました。メルセデス役の人は、これがえらくこもった声で、アンサンブルでも異質な声に聞こえるし、何も外国人キャストでなくても、と思った次第。

ホセ役のロンバルド、フランス人だそうですが、カルメンのフランス語の方がきれいにきこえたんですが・・・(グリゴリアンはグルジア人)。容姿も、ずんぐり体型だなあと思ったのみで、何でまたカルメンが目をつけたかさっぱり。ただただ流されていくだけ・・・というホセには合っていたといえなくもないですが・・・。テノールに辛い私のことではありますが、歌もそれほど印象に残らなかったです。なぜだか聴かせどころで均等にブラボーとばす人がいて、「花の歌」でもだったのですが、ええ、あれで、というような荒っぽい歌でした。とても惚れた女相手にかき口説く歌には思えない・・・。その前の「アルカラの竜騎兵」ほどの荒っぽさはなかったですけど。

エスカミーリョのラポワント。実はチケット購入後にキャスト紹介を読んで、即刻期待値を最低まで下げたのがこの人でした。だって「特に得意とする役はペレアス」って書いてあったんですもの。テノールも歌うペレアスが歌えるってことは、バリトンでも高い方のはず。ところが私の好みは断然バスよりの声。朗々と響く低音でなくちゃ! という役ですから。

実際に聴いてみたところ、ええ、ハイバリトンにこの役歌わせるの?! と思ったほどには違和感がなかったですけど、微妙に押しつぶした声に聞こえたというか、彼本来の歌唱を聴いたという気にはなれなかったです。すらっと背が高くて舞台映えする格好いいエスカミーリョで、ホセと並ぶと完全に勝負あったという感じ。外見はぴったりでした。

で、やっぱりスニガ隊長の低音が印象に残っちゃいましたね・・・。

ところで、原作ではどうなんだっけといちいち確認していたら、なんだかエスカミーリョもミカエラも登場しない原作の方が、お話としてはきちんと因果律にのっとっているような気がしてきまして・・・。

監獄へ連行しようとするホセを、カルメンが口説き落とした決め手は、色仕掛けじゃなくて、バスク語の「故郷の人」という言葉です。兵士の誇りを忘れさせたのは久しぶりに聴いた故郷の言葉だった、という方が、なんとなく分かる気がします。営倉から出てきたホセをカルメンが歓待する場面、点呼の太鼓を無視させてホセを居残らせるのですが、明け方にはこんなことを言うんですね。

「あたしちゃんと支払いをしただろう? いいね、貸し借りはなしだからね。さよなら」まあそう言いつつ、密輸に必要となればまたホセを利用しにくるんですが・・・

「これでお別れだよ。カルメンシータのことは、もう考えない方がいい。さもないと、木の脚の後家さん(絞首台のこと)と祝言をあげる羽目になるよ」

ホセが密輸団に入る羽目になるのは、カルメンが連れ込んだ中尉を殺す羽目になって、銃殺刑間違いなしのお尋ね者になってしまったから。大体ホセの印象が原作とはかなり違っていて、この時は殺意は無かったのですが(先に剣を抜いたのは相手だし)、カルメンの亭主は明確な殺意のもとに殺しています。最後の辺になって「お前の情夫を片端からばらすのにも疲れたよ」なんて言うくらい。密輸だの追い剥ぎだのだって、なりゆきでそうすることになったんではありますが、結構有能(てのも変な言い方ですが)な仕事ぶりです。

それが、アメリカへ行って堅気の暮らしをしようと考えるようになったのは、兵隊に急襲されて仲間は殺され、自分も死にかけたから(そして、「こちとらに似合った運命はね、パイリョから剥ぎとって生きてゆくことさ」とカルメンはそれを拒むのですが)。最後の道行きの引き金となるのは闘牛士ルーカスの存在ですが、カルメンはこんな態度だったりする。

「もうちっと嘘をつきとおしてみてもいいけどさ。でもねえ、わざわざそんなことをやるのも疲れちまったよ。あたしたちの仲はすっかり終わったんだ」カルメンの亭主をホセが殺した後、殺すとか殺されるとかいうやりとりは二人の間でちらほら出てきます。決着をつけたのがナイフであったというのも(それも殺された亭主の持ってたもの)、あるべきラストへ収斂していく、感じがするのです。

「そうさね、あいつに惚れたよ、あんたに惚れたみたいにね。ほんのしばらくさ、それもたぶん、あんたのときほどじゃない。いまじゃあ、なんにも好きでなくなったよ。おまえさんに惚れた自分も、つくづくいやになった」

で、思うんですが、これは男と女の話、というよりはむしろ、バスク人ホセとジプシー女カルメン、背負って立つ文化的背景が全く違う二人、であるところに成立したお話であるような気がします。であればこそ、ホセの最後の台詞は「可哀想に! 罪があるのはカーレ(ジプシーの男女のこと)の連中です。あんなふうに、女を育ててしまったのですから」なのでは、と。

と、そんなことを考えながらこの文章を書いてきて、ふと、こんな文章を読んだことがあったことを思い出しました。

「カルメンは……お好きですか」メリメの原作を読むのはこれで3度目です。1度は学生時代。有名な作品だからと読んでみて、さっぱり理解ができなかったものでした。次は映画版を見た後。カルメンがラストで指輪を投げつけるシーンが不思議で(普通、新しい恋人に会う時に、前の恋人にもらったものなんか持ち歩かないと思うんで)、確認してみたくなったのです。原作では納得できました。ただ、カルメンのキャラクターについては、あまりの野性味に恐れをなしたのが正直なところで、この台詞にはちっとも同感できなかった。

「嫌いよ」

あっさりしたものだった。

「原作のカルメンはジプシーなりの大胆不敵な倫理観を持っているけれど、オペラの彼女には何もないわ。一時的な欲望のままに生きているただの頭の悪い女よ。それを世間は情熱とか恋愛の鏡だと勘違いしてるだけ」

(森雅裕『あした、カルメン通りで』)

それが今回、舞台の印象と比べつつ原作を読んでみて、初めてこの「ジプシーなりの大胆不敵な倫理観」という言葉がすとんと腑に落ちました。どうにも感情移入を拒む女性であることは確かですけど、そこに意味があるというか、その異質さがカルメンそのものなのではないかしら、と。オペラのカルメン、なまじ等身大に近くなった分だけ、何か見ていてイライラさせられる感じがあるのですね。

そういうわけで、チケット代分は十分に楽しんだのは間違いなく、コストパフォーマンス的には最高でしたが、この演目に開眼したかというと・・・ハテナです。

メリメの「カルメン」については、新書館発行の工藤庸子訳(1997年)を参照しました。