Art Gallery

ムハ Alfons Mucha 1860-1939

アール・ヌーボー様式のグラフィック・デザインを代表するポスター作家、画家。モラヴィアに生まれる。ウィーン、ミュンヘンを経て、1888年パリに移る。1894年女優サラ・ベルナールの芝居を描いたポスター「ジスモンダ」で一躍脚光を浴びる。その後ベルナールと6年間の契約を交わし、《メディア》《椿姫》など数多くのポスターをデザインした。ほかに《カッサン印刷所》《ジョブ煙草紙》のポスター、装幀、パッケージ、ジュエリー・デザインの原画も手がけた。耽美的な女性像に植物の装飾的曲線を配したイメージは、アール・ヌーボー文化を代表する図像とされる。1910年プラハに戻り、当地で《スラブ叙事詩》などの絵画制作に専念した。

1969.7.14 チェコスロヴァキア発行

《アデーレ・ブロッホ=バウアー Ⅰ》

1907年 ウィーン・オーストリア美術館所蔵

クリムト Gustav Klimt 1862-1918

オーストリアの画家。ウィーンの工芸美術学校に学び、1883年弟エルンストらとともにアトリエを開設し、劇場などに壁画や天井画を制作。1892年の弟の死でしばらく制作を絶ったが、1897年ウィーン・ゼツェッシオンを結成、オーストリアの〈アール・ヌーボー〉の中心的存在となる。平面装飾的な画風を特徴とし、自然主義的対象描写と装飾的な抽象性とを結合した華麗な作品によって表現主義の先駆者となる。装飾的・官能的な女性像を多く残し、金箔を用いた《接吻》をはじめとする諸作品には、世紀末ウィーンの甘美な雰囲気と崩壊の予感が濃厚にたちこめている。

クリムトの愛人の一人の肖像画。図案はその一部分。

1987.5.8 オーストリア発行

【南部地方展「皇帝フランツ・ヨーゼフとその時代」】

|

|

|

《自画像》

1990.5.29 オーストリア発行

|

《画家の妻》

ウィーン・アルベルティーナ美術館所蔵

1969.9.26 オーストリア発行

|

エゴン・シーレ Egon Schiele 1890-1918

オーストリアの画家。ウィーンの美術アカデミーで初めグリーベンケルル、次いでクリムトの弟子となる。優れた素描力を駆使して、クリムトの装飾性とは異なる表現主義的な画風を展開した。華麗な色彩と、神経質に折れ曲がる線が特徴。人物像に優れ、エロティックな裸婦像や自画像に傑作を残した。

《虹の見えるムルナウ風景》

1909年 厚紙 油彩 32.8×42.8cm ミュンヘン・レンバッハハウス美術館所蔵

カンディンスキー Wassily Kandinsky 1866-1944

ロシアに生まれ、主にドイツで活動した画家。抽象絵画の創始者の一人。モスクワの大学で経済学と法律を修めたのち、30歳の時にミュンヘンに出る。印象主義、フォービズムの影響を受けたが、1910年頃から抽象絵画を試み、翌年マルクと「ブラウエ・ライター(青騎士)」を結成。1914年にモスクワに帰還、革命後同地の美術学校教授となる。1921年ベルリンに移住し、1922年バウハウスの教授となる。1933年以後フランスに住み、初期の情熱的な抽象画から次第に幾何学的な画面に転じた。多くの抽象画家が造形的な見地から作品を展開したのに対し、神知学や人智学の影響の下、独特の宗教的・神秘主義的主題の表現として色彩や形態を選んだ点にカンディンスキーの特徴がある。抽象芸術の理論家としても影響力を持った。

1992.6.11 ドイツ連邦共和国発行

|

|

|

《赤シカ》

1974.2.15 ドイツ連邦共和国発行 |

《馬のいる風景》

1992.6.11 ドイツ連邦共和国発行 |

マルク Franz Marc 1880-1919

ドイツ表現主義の画家。生地ミュンヘンのアカデミーに学び、パリを訪れて印象主義やゴッホの影響を受けたのち、1911年「ブラウエ・ライター(青騎士)」に参加。好んで動物を描き、キュビズムの画面構築とドローネーの影響の濃い彩色によって独自の画面を構成、1914年頃から完全な抽象画に向かったが、第一次大戦に従軍して戦死した。

《自画像》

ココシュカ Oskar Kokoschka 1886-1980

オーストリアの画家。ベヒラルン生まれ。ウィーンの美術工芸学校に学び、その間クリムトやムンクらの絵画に影響されて表現主義的な様式を発展させた。1910年ベルリンで先鋭な表現主義作家集団「シュトルム(嵐)」の有力な一員となる。1912年には個展を開催。薄塗りの絵の具によって描かれているそれらの肖像には、鋭い観察眼によってモデルの精神までが見透かされているような透明度がある。第1次大戦後ドレスデンで教職についたが、1924年に退職し、以後1931年まで各国を旅行して「街のポートレート」ともいうべき風景画を描き続けた。1937年ナチスに追われるようにイギリスに渡り、市民権を得た。詩、小説、戯曲も残している。

1986.2.13 ドイツ発行

【ココシュカ生誕100年】

《ラパン・アジル》

ユトリロ Maurice Utrillo 1883-1955

フランスの画家。モデルで画家のシュザンヌ・バラドンの私生児としてパリに生まれる。若年でアルコール中毒になり、治療の一助に母から絵を学んだ。ピサロの影響が強い印象主義風の作品をへて,1908-14年の〈白の時代〉には厚塗りの白みがかった画面の、詩情のあるモンマルトルなどの街頭風景を多く制作。飲酒癖が治らないために1924年リオン郊外に母とともに移住。1928年に結婚しパリ近郊のルベジネに定住した。

1983.12.3 フランス発行

《散歩》

1917-18年 画布 油彩 170×163.5cm サンクトペテルブルク・ロシア美術館所蔵

シャガール Marc Chagall 1887-1985

フランス、エコール・ド・パリの画家。ユダヤ人を両親としてロシアに生まれ、ペテルブルクの美術学校で学んだのち、1910年パリに出た。キュビズムの技法を取り入れ、故郷の風物の追想や幻想を描いた。1914年帰国し、革命後に美術学校を開いたりしたが、社会主義リアリズムと相いれず、1923年再びパリに戻り、1949年以来南仏で制作。1963-64年パリ、オペラ座の天井画を手がける。重力を無視した空想的空間に追憶や幻想から得られた風景、動物、人物など自由に構成するスタイルをもつ。ブルトンはシュルレアリスムの先駆者の一人としたが、彼自身は自伝の中で否定した。詩集の挿絵やステンドグラスによる教会装飾も手がけている。

1997.11.12 ロシア発行

【ロシア美術館100年】

《鳥のモニュメント》

エルンスト Max Ernst 1891-1976

ドイツ出身の画家、彫刻家。ボン大学で哲学を学ぶ。絵は独学。1919年アルプとケルンでダダ運動を興す。コラージュの手法を創始し、『百面女』などを制作。1922年パリに移り代表的なシュールレアリストとして活躍。フロッタージュの技法を採用、『博物誌』など幻想的な作品を制作。〈怪鳥ロプロプ〉をはじめとする幼年期の神秘的体験に基くイメージをモティーフとして、集合的無意識に通じる世界を視覚化した。第2次大戦中に渡米し、アリゾナに定住。1948年米国籍を得る。この前後から『雨後のヨーロッパ』など、古生代を思わせる不吉で荒涼とした風景を描いた。1949年フランスに戻り、1958年フランスに帰化した。

1991.10.10 ドイツ連邦共和国発行

《エペソスの逢引》

デルヴォー Paul Delvaux 1897-1994

ベルギーのシュールレアリスムの画家。アンタント生まれ。ブリュッセルで初め建築を、次いで絵画を学ぶ。初期には後期印象派や表現主義の影響下にあったが、1934年にブリュッセルで開かれた展覧会でキリコの作品を知り、その後の作風を決定づけた。1937年にはマグリットらによるベルギーのシュルレアリスト・グループに参加。遠近法が強調された書割のような風景に、夢遊病者を思わせる無表情な裸婦を配した作品で知られるほか、骸骨をモティーフにした作品も手がけている。死とエロスが交錯する独自の世界を一貫して描いた。

1992.11.20 フランス発行

《帰還》

1940年 画布 油彩 50×65cm ベルギー王立美術館所蔵

1998.4.20 ベルギー発行

【マグリット生誕100年】

マグリット Renè Magritte 1898-1967

ベルギーの画家。ブリュッセルの美術学校に学ぶ。一時キュビズムに傾倒したが、1925年頃からシュールレアリスムに向かい、1927年パリに出てブルトンやエリュアールと交友。トロンプ・ルイユ(だまし絵)の技法を好んで用い、非日常的で特異な象徴的画面を構成した。その影響は美術をはじめ広告デザインの分野にも広く及んだ。なお、フーコーにマグリット論『これはパイプではない』(1968年)がある。

《心の琴線》

1960年 油彩 画布 114×146cm

|

|

| 《ピレネーの城》 |

《黒魔術》 |

| 1959年 イスラエル美術館所蔵 |

1933-34年 油彩 画布 73×54.4cm

ベルギー王立美術館所蔵 |

1998.3.9 ベルギー発行

《El gran masturbador》

1929年 画布 油彩 110.1×151.1cm マドリッド・ソフィア王妃美術館所蔵

ダリ Salvador Dalí 1904-1989

スペインのシュルレアリスムの画家。少年の頃から画才に長じ、バルセロナとマドリッドの美術学校に学ぶ。初めキリコや17世紀オランダの写実主義絵画の影響を受けた。1928年パリを訪れてシュルレアリスムに触れ、その熱狂的な推進者となり、〈妄想症的・批判的(パラノイアック・クリティック)活動〉と称してその理論を展開した。作品は、すぐれた描写力を駆使した精妙な筆致で遠い風景の中に奇妙な物体を配置し、無気味な幻覚的世界を構築したものが多い。1937年ごろルネサンス美術の影響を受け、次第に古典主義に向かい、1950年にカトリックに改宗。ブニュエルとともに映画《アンダルシアの犬》(1928年)を作り、舞台装置や宝石のデザインを手がけるなど活動は広範にわたった。

1994.4.22 スペイン発行

《パレットを持つ自画像》

1906年 画布 油彩 93×65.6cm フィラデルフィア美術館所蔵

1978.9.29 スペイン発行

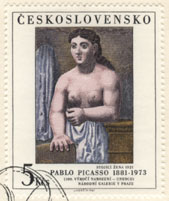

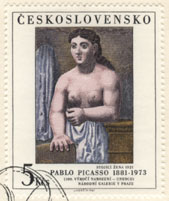

ピカソ Pablo Ruiz y Picasso 1881-1973

スペインの画家。めまぐるしい様式の変化をくり返したことから〈変貌の画家〉と呼ばれる。アンダルシア地方のマラガに生まれ、バルセロナとマドリッドで学ぶ。1901年パリに出、ロートレックの影響下に貧しい人びとの生活を青い色調で描く〈青の時代〉から、1905年のオランダ旅行後〈ばら色の時代〉に移る。アフリカの黒人彫刻の造形に興味をもち、1907年『アビニョンの娘たち』を描いてキュビスムを創始。1917年にはロシア・バレエの舞台装置、衣装を手がけている。1918年頃から古典的写実に戻る〈新古典主義時代〉になるが、1925年ごろにはシュールレアリスムの影響を受け、特異なデフォルメによる彫塑的表現を試みる〈メタモルフォーズの時代〉に入る。以後各種の表現方法を取り入れて自由な造形に進んだ。第二次大戦中はドイツ占領下のパリで静物画を多数描いた。1937年には反戦的大作『ゲルニカ』を発表。戦後は一時共産党に入党。次いでニースに近いアンティーブで,軽い筆触により『笛を吹く牧神』等を描く。石版画、彫刻、陶器、ポスター等も制作。最晩年には大量の〈画家とモデル〉の連作を描いた。20世紀美術を代表する一人として、与えた影響はきわめて大きい。

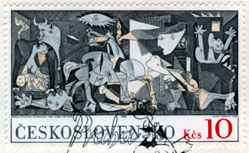

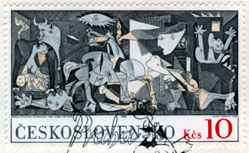

《ゲルニカ》

1937年 画布 油彩 349×776.6cm マドリッド・ソフィア王妃美術館所蔵

1981.7.2 チェコスロヴァキア発行

|

|

|

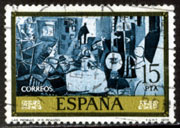

| 《Señola Canals》 |

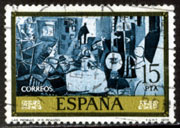

《Las Mennas》 |

《立つ女》 |

|

|

1921年 |

| 1978.9.29 スペイン発行 |

1981.11.27 チェコスロヴァキア発行 |

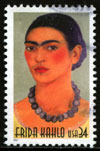

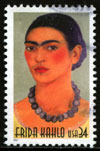

《自画像》

1933年 金属パネル

フリーダ・カーロ Frida Kahlo 1907-1954

メキシコ、コヨアカンの生まれ。6歳で小児麻痺を患い右足が不自由になる。18歳のとき旅行中のバスが路面電車と衝突する大事故にあい瀕死の重傷を負う。入院中に絵を独学で学び、22歳で著名な壁画家ディエゴ・リベラと結婚。以降、夫の女性関係や怪我の後遺症に苦しみながら創作活動を行った。作品の多くが自画像で、そのほかも自分の体験や身の回りに画題を採ったものであり、血を流し、苦痛に満ちた自己を原色の鮮やかな色彩で描いている。フランスのシュルレアリストたちに高く評価されたが、自身は空想ではなく現実を描いていると述べている。トロツキーやイサム・ノグチらとも愛人関係にあった。肺塞栓症で47歳で逝去。

2001年 アメリカ発行

解説は平凡社マイペディア、世界大百科事典及びブリタニカ国際大百科事典より

◆ イタリア編 へ

◆ その1 へ

◆ その2 へ

◆ 造形編 へ

>>Stamp Album