|

|

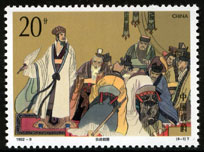

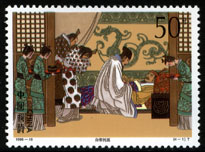

| 夜襲烏巣 | 三顧茅廬 |

|

|

| 単騎救主 | 大閙長板橋 |

1990.12.10 中華人民共和国発行

「夜襲烏巣」 曹操が袁紹と戦った官渡の戦い。袁紹を見限った許攸の提案に従って曹操は烏巣を急襲、大戦果を上げるという場面。

「三顧茅廬」

ご存じ三顧の礼。これは史実ではないのでは、という疑問もないわけではないようですが、そこまでいうとさすがに根拠薄弱の模様。

「単騎、主を救う」

曹操軍に追いつかれた劉備は妻子をも放り出して逃走。混乱の中でようやく劉備の幼児を見つけ出した趙雲は、彼を懐にかかえて敵陣を突破、無事に彼を劉備のもとに連れ帰ったという場面。

阿斗と甘夫人が趙雲に守られて無事だった、というのは史書にもありますが、このとき糜夫人が足手まといになるのを恐れて自殺した、とかいうのはフィクション。そういえば誰か、お節介な趙雲、とか言ってたな・・・

「大いに長板橋を閙がす」

敗走中、殿軍をつとめた張飛は、長板橋の上に立ちはだかり、三喝して曹操軍を撤退させたという場面。

演義でも結構脚色がありますが、民間伝承では張飛が大喝すると橋が崩れ落ちたというのまであるそうです。

|

|

| 舌戦群儒 | 智激孫権 |

|

|

| 蒋干盗書 | 草船借箭 |

1993.8.25 中華人民共和国発行

「諸葛亮、群儒と舌戦す」

呉と劉備が連合して曹操に対抗しようとする諸葛亮の来意を知った講和派の文臣は、わざと論争を挑んで断念させようとしたが、すべて論駁されてしまったという場面。

呉の内部が抗戦か講和かで割れていたのは事実ですが、諸葛亮が孫権以外を説得した形跡はありません・・・

「智をもって孫権を激する」

どうも「智をもって」とくるなら「周瑜を激する」の場面の方がインパクトが強い気が。何たって「曹操が狙っているのは孫策夫人と周瑜夫人の美人姉妹だ」と言って周瑜を怒らす、という少々あざとい手ですから・・・

「蒋干、書を盗む」

同郷の誼で周瑜のもとに降伏を勧めにきた蒋干。酔っぱらって寝込んでいる周瑜の机に置かれた文書を盗み見ると、それは曹操の部将が内応するという内容のもので・・・という場面。もちろんこれは曹操に部将を殺させる周瑜の策だったという設定です。

実際のところ、蒋干が周瑜に降伏を勧めに来たのは赤壁の戦いの2年後のこと。もちろん周瑜は姑息な策も施さなければ、狸寝入りもしませんでした・・・

「草船に箭を借りる」

周瑜に警戒され、10日のうちに十万本の矢を用意せよと無理難題を吹っ掛けられた諸葛亮。両側に藁束を並べた20艘の船を曹操軍の陣営に近づけ、藁束に矢を受けて目的を達したという場面。

個人的には「矢ァ! 矢ァ! 矢ァ!」という替え歌が印象深い(笑)場面。『十万本の矢』などという絵本もあり、何も知らない子どもたちに刷り込みがされているようで・・・

実はこれ、敵情視察に行った際、突き刺さった矢の重みで船が転覆しそうになったので、反対側にも矢を受けて安定させたという孫権のエピソード(時期は赤壁の戦いの後)が元になっているのでした。余談ですが、カタログの説明文は何とかならんでしょうか。「孔明、わら人形の船で矢をもらう」って・・・

赤壁鏖兵

1994.11.24 中華人民共和国発行

登場人物は旗印からして間違いなく黄蓋。左端の陰陽マークがついた道服を着ているのは風を吹かせるために祈祷していた孔明(祈祷用なので服装がいつもと違う)。白い馬に乗ったひげのおじさんが曹操(これは同時に出た切手に同じ人物が出ている)で、その下の黄色い服の人は軍師の誰かさんでしょうねえ。だとすると、赤壁の戦いの勝利の立役者である総指揮官は、図案からカットされていることに・・・

|

|

| 白帝托孤 | 孔明班師 |

|

|

| 秋風五丈原 | 三分帰晋 |

1998.8.26 中華人民共和国発行

空城計

1998.8.26 中華人民共和国発行