【国立故宮博物院建院七十周年】

宋 黄庭堅 七言詩

1995.10.9 中華民國発行

| 花氣薫人欲破禪 | 花の香りが私を撲ち、禅の静けさはうち破られそうだけれど |

| 心情其實過中年 | 心はもう本当のところ、すっかり老いぼれてしまったらしく |

| 春來詩思何所似 | 春の喜びを詠おうにも、詩ってどんなモノだったのかすら、ピンとこない |

| 八節灘頭上水船 | 激流を遡る船みたいに、言葉が全て流されてしまって前に進めないんだよ |

訳と解説は卯月蔦。様より♪ 台湾故宮博物院のホームページ

1967.6.12 中華民國発行

作品から1つ紹介。

「靜夜思」

| 牀前看月光 | 深夜 静寂 月明かり |

| 疑是地上霜 | 天の氷か 白光 床に溢れ |

| 擧頭望山月 | 見上げれば 沈み行く月 山にかかり |

| 低頭思故郷 | うつむけば 浮かぶふるさと 遠い夢 |

「楽府題の一つ。ただし楽府題は、漢から南北朝に至る間の民謡にもとづいたものが多いのだが、「靜夜思」は南北朝以前にはなかった題である。このように唐代になってからできた楽府を、新楽府と名づける」とありました。(・・・何のことやら;汗)

風諭詩の1作より末尾を紹介。(『白居易 上・下』高木正一・注/中國詩人選集/岩波書店 ただし『全国アホバカ分布考』松本修/太田出版 より孫引き;笑)

「杏を梁と為す」

| 君不見馬家宅尚猶存 | 諸君見給え、馬家のおやしき今なおのこり、 |

| 宅門題作奉誠園 | 門にしるした表札は、ほれ奉誠園 |

| 君不見魏家宅屬他人 | 諸君見給え、魏家のおやしき一たびは、ひと手にわたっていたものの |

| 詔贖賜還五代孫 | 勅命あって買いもどし、五代の子孫に下された |

| 儉存奢失今在目 | つつましければ永続き、はでにやったら亡ぶもの、たとえはちゃんと目の前に |

| 安用高牆圍大屋 | 高いかきねで大屋根をかこむことなどいらぬこと |

1994.6.25 中華人民共和国発行

「飲酒 其五」

| 結廬在人境 | 人里に廬を構えているが、 |

| 而無車馬喧 | 役人どもの車馬の音に煩わされることはない |

| 問君何能爾 | 「どうしてそんなことがあり得るのだ」とおたずねか |

| 心遠地自偏 | なあに、心が世俗から遠く離れているため、ここも自然と僻遠の地に変わってしまうのだ |

| 采菊東籬下 | 東側の垣根のもとに咲いている菊の花を手折りつつ |

| 悠然見南山 | ゆったりとした気持ちで、ふと頭をもたげると、南方はるかに廬山のゆったりした姿が目に入る |

| 山氣日夕佳 | 山のたたずまいは夕方が特別すばらしく |

| 飛鳥相與還 | 鳥たちが連れ立って山のねぐらに帰って行く |

| 此中有眞意 | この自然の中にこそ、人間のありうべき真の姿があるように思われる |

| 欲辯已忘言 | しかし、それを説明しようとしたとたん、言葉などもう忘れてしまった |

「雑詩 其五」

| 僕天早厳駕 | 御者は早朝から車の支度を調え |

| 吾将遠行遊 | 私は今、遠い旅に出ようとしている |

| 遠遊欲何之 | 遠い旅に出てどこまで行こうというのか |

| 呉国為我仇 | それは呉の国、我々の仇敵の国だ |

| 将騁万里塗 | さあ万里の道に馬を馳せよう |

| 東路安足由 | 東の国に帰る道など、通る値うちもない |

| 江介多悲風 | 長江の水辺には悲しい風が吹き渡り |

| 淮泗馳急流 | 淮水・泗水は流れが激しい |

| 願欲一輕濟 | そこを一気に渡りたいと思っても |

| 惜哉無方舟 | 無念にも並べて渡る舟がない |

| 閑居非吾志 | 気楽に暮らそうなどとは私は思わない |

| 甘心赴国憂 | 困難に甘んじて、国の危急に馳せ参じよう |

「報任少卿書」 部分

亦欲 究天人之際 通古今之変 成一家之言

これ(黄帝の昔から現代にいたるまでを十二紀、七十列伝などすべて百三十篇まとめたこと)によって天と人間の関係を究明し、古今の変化を理解して、一家言を成そうとしたのであります。

草創未就 會遭此禍 惜其不成 已就極刑 而無慍色

しかし、草稿もまだ完成していない矢先に、この李陵の災いに出会うこととなり、この書のまだ完成していないことが残念でなりませんでした。それゆえ、身は極刑を被りましたが、恨みの気持ちをこらえることができたのであります。

| 【世界4大文化人】 | |

|

|

| 1953.12.30 中華人民共和国発行 |

「離騒」 第九小段

| 吾令羲和弭節兮 | 私は太陽の御者羲和に車の速度をとめて |

| 望崦嵫而勿迫 | 日の入る崦嵫の山を遠くのぞみつつ近づかないようにさせ、日没をさまたげた |

| 路漫漫其脩遠兮 | 道ははるばるとして長く遠いが |

| 吾将上下而求索 | 私は上ったり下ったりして神女をさがし求めようとする |

1982.6.23 中華民國発行

孟浩然 「春暁」

| 春眠不覺曉 | 春の眠りの心地よさに、夜があけたともおぼえなかったが、 |

| 處處聞啼鳥 | もうあちこちに、鳥の啼く声が聞こえている |

| 夜來風雨聲 | そういえばゆうべ、風雨の音がしていたが、 |

| 花落知多少 | さて花はどれほど散ったかしら |

賈島 「尋隠者不遇」

| 松下問童子 | 松の下で童子に会い、隠者はどこにおられるかとたずねたら、 |

| 言師採藥去 | 童子は答えた。 先生は薬草をとりに出かけられました |

| 只在此山中 | この山の中におられるにはちがいありませんが、 |

| 雲深不知處 | 雲が深いことですから、どこにおいでになるやら、場所はわかりません |

劉禹錫 「秋風引」

| 何處秋風至 | 秋風は、どこから来るのであろうか |

| 蕭蕭送雁群 | さびしい音をたてながら、雁の群れを送ってくる |

| 朝來入庭樹 | 今朝がた、その秋風が庭の木に吹き入ったのを、 |

| 孤客最先聞 | ただでさえ心をいたませている孤独な旅人、この私は誰よりもさきに聞きつけた |

祖詠 「終南望餘雪」

| 終南望餘雪 | 終南の北峰は高くそそり立ち、 |

| 積雪浮雲端 | 峰に積む雪は雲のはしに浮かんでいる |

| 林表明霽色 | 林の上空には晴れた空の色が明るく映え |

| 城中増暮寒 | 長安の市街では、夕べとともに寒気が加わってきた。 |

1992.8.8 中華民國発行

蘇武の古詩-兄弟の情

| 骨肉縁枝葉 | 兄弟は同じ根から出た枝や葉と同じく |

| 結交亦相因 | 友達もまたお互い頼りあうもの |

| 四海皆兄弟 | 古人も四海の内はみな兄弟だといったのであるから |

| 誰為行路人 | 誰でも路傍の人と見なすべきではない |

| 況我連枝樹 | ましてわたしと君とは枝をつらねた樹の如き |

| 與子同一身 | 肉親の間柄なのだからなおさらのことである |

蘇武の古詩-夫婦の情

| 結髪為夫妻 | としごろとなり、そなたと夫婦となってから |

| 恩愛両不疑 | 互いに愛し愛され、疑う心もなく、今日までくらしてきたが |

| 歡娯在今夕 | 喜び悲しみも今宵限りとなった |

| 燕婉及良時 | せめてまたなきこの一夜をあだにせず、むつみおうて過ごそう |

李陵の古詩-友人の情

「蘇武に与ふる詩」 三首目

| 擕手上河梁 | 君と手をたずさえて橋の上に立った |

| 遊子暮何之 | 旅姿の君よ、この日暮れどこへ行こうとするのか |

| 徘徊蹊路側 | あいともに小道のほとりを行きつ戻りつ |

| 恨恨不能辭 | 名残り惜しさにいとまを告げる言葉も出ない |

| 行人難久留 | さりとて旅立つ君ゆえ、長くとどまることもかなわぬ |

| 各言長相思 | お互いにいつまでも忘れまいぞといいかわすのみ |

| 安知非日月 | 人生の離合は日月の循環と同じではなかろうか |

| 弦望自有時 | 月は満ちたり欠けたりし、ときには日と月があい望むこともあるように、 われらもまたあい会うときがないとは限らぬ |

| 努力崇明徳 | どうか明徳を高めていただきたい |

| 皓首以為期 | 白髪になっても必ず再会することを約しましょう |

古詩十九首より-故郷の情

| 胡馬依北風 | 北国胡の馬は北風に身をよせ |

| 越鳥巣南枝 | 南国越の鳥は南向きの枝に巣をつくるとか |

| 相去日已遠 | お別れしてから日数も遠く過ぎました |

| 衣帯日已緩 | 悲しさのあまり身もやせ細って衣の帯も日ましにゆるくなるばかりです |

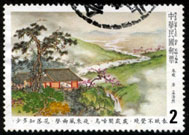

【古典詩 《楽府》】

子夜春歌

1990.6.27 中華民國発行

| 春風動春心 | 春風に 春の心は揺れて |

| 流目瞩山林 | そぞろに見やる 苑の林 |

| 山林多奇采 | 苑の木々は 珍しき彩りに満ちて |

| 陽鳥吐清音 | 春の鳥は 澄み切った声音で鳴く |

訳は卯月蔦。様につくっていただきました。

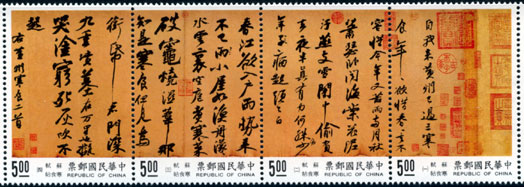

【故宮名画 《書法芸術》】

「寒食帖」 宋 蘇軾

縦34.2cm 横18cm

1995.4.9 中華民國発行

自我来黄州 已過三寒食 年年欲惜春 春去不容惜 今年又苦雨 兩月秋蕭瑟 臥聞海棠花 泥汚燕支雪 闇中偸負去 夜半真有力 何殊病少年 病起鬚已白

私が黄州にやってきて、すでに三回目の寒食の日を迎えた。惜しいことに今年も春は過ぎ去ろうとしている。今年も秋のような長雨に苦しみながら、床に横になって海棠の花が散り泥にまみれている様子を聞いている。暗闇で春を盗もうとしている奴は誰だ。夜だというのに力があるなぁ! 病みあがりの少年が白髪になるのと変わらないではないか。

春江欲入戸 雨勢來不已 小屋如漁舟 濛濛水雲裏 空庖煮寒菜 破灶燒濕葦 那知是寒食 但見烏銜紙 君門深九重 墳墓在萬里 也擬哭塗窮 死灰吹不起

春の岸辺から水が押し寄せようとしているが、雨は一向にやむ気配がない。小屋は漁船の如く、もうもうと立ちこめる水煙の中に漂うように見える。がらんとした台所で少しばかりの野菜を煮ようと、湿った葦をくべてかまどを起こす。今日が何の日かわからなかったが、カラスが冥紙を銜えているのを見て寒食節だと知った。朝廷に帰りたいが、あまりにも敷居が高く、祖先の墓がある故郷もまた万里の彼方。阮籍の作品を学びたいと思ったが、心は灰のように乾いていてただやるせない

「黄州寒食詩」は1082年に配流地の黄州で作られ、書はその後に書かれた。巻末尾の跋は黄庭堅による。

【蘇軾】 1036~1101 眉州眉山の人。嘉祐2(1057)年進士に及第。欧陽修に認められ、英宗の信任を得た。しかしまもなく王安石の新法に反対したため地方官に転出。その後も政争の渦に巻き込まれ、また直言をはばからぬ性格もあって、しばしば左遷され、生涯の多くを地方長官で過ごして終わった。父の洵、弟の轍とともに「三蘇」と称される。儒・道・仏に通じ詩文書画のあらゆる分野で天才的な業績を残した。

訳と解説は台湾故宮博物院のホームページより拝借。

|

参考文献: 『中国詩入門 -古代から現代まで-』(藤堂明保・船津富彦・共著/大学書林) 『陶淵明全集』(松枝茂夫・和田武司・訳注/岩波文庫) 『唐詩選』(前野直彬・注解/岩波文庫) 『古詩源・上 漢詩選4』(内田泉之助/集英社) 『楚辞 漢詩選3』(藤野岩友/集英社) 『文選 鑑賞 中国の古典12』(興膳宏・川合康三/角川書店) 『文選 新釈漢文体系』(明治書院) |