Western

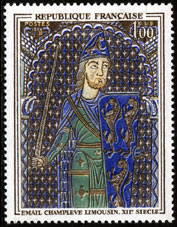

ユーグ・カペーと選挙

ユーグ・カペー Hugues Capet 938?-996

カペー朝初代フランス王(在位987-996)。パリ伯ユーグ・ル・グランの子。父の時代にロベール家は最盛期を迎えていたが、幼年で父の跡を継いだために政治的求心力を失っていた。カロリング朝最後の王ルイ5世の死に際して、ランス大司教アダルベロンの工作により、諸侯によってフランス王に選出された。即位と同時に長子ロベールを王に任命して「連立王制」を復活させ、王位の世襲に成功した。しかし直轄地はパリとオルレアンを軸に所在する10ほどの伯領しかなく、王の権威の低下の流れにはなすすべがなかった。

1967.11.10 フランス発行

【歴史シリーズ第2集】

王冠 エッセン大聖堂 983年

【オットー3世】 980〜1002 神聖ローマ皇帝(在位996-1002)。3歳にしてドイツ王となり、母と祖母の後見を受け、996年親政後、クレセンティウスによって追われた教皇ヨハネス15世のため第1回ローマ遠征を行う。教皇の急死後、いとこブルノを推して教皇グレゴリウス5世とし、996年グレゴリウス5世は彼に帝冠を与えた。997年クレセンティウスのもとに対立教皇が出現したので第2次遠征を行い、999年グレゴリウスの死により、師ジェルベールをシルヴェステル2世とした。1000年、アーヘンでカール大帝の墓を発掘。彼はカール大帝の熱烈な崇拝者であり、キリスト教を基礎とし、ローマを首都とする世界帝国の実現を志したが、早逝し成就しなかった。彼の治世中、帝国修道院領は85に達し、オットー1世以来の帝国教会政策はさらに進展した。

1988.10.13 ドイツ連邦共和国発行

シルヴェステル2世 940/50-1003

ローマ教皇(在位999-1003)。本名ジェルベール・ドーリヤック。生年も出身も不明。幼時から南フランスのサン・ジェロー僧院で育てられ、院長レモンから文法を習う。967年、バルセロナ伯ボレルに従ってバルセロナ伯領へ赴き、学問水準の高いスペインで、数学(算術、幾何、天文、音楽の総称)を学んだ。970年伯と師である司教アットンの供に加わってローマに旅した際、教皇と皇帝の知遇を得、ランス大司教座の学監となる。983年北イタリアのボッビオ僧院長となるも内部統制に失敗、オットー2世の急死によって後ろ盾を失うと1年もたたずにフランスへ帰国。ランスでは大司教アダルベロンの下で王朝交代劇に巻き込まれ、一時大司教位を継ぐも結局地位を維持できなかった。位についたばかりの皇帝オットー3世に師事され、998年にはラヴェンナ大司教に、翌年には教皇位に就くが、皇帝が夭折するとローマ市民の叛乱に追われて亡命。屈辱的な条件を呑んで帰還したものの、間もなく世を去った。あくなき知識欲はこの時代にあっては異彩であり、魔法使いであったとする伝説が根強く残っている。

1964.5.30 フランス発行

ジョフロワ5世 1113-1151

アンジュー伯(在位1129-51)。1128年イングランド王女で皇帝ハインリヒ5世の未亡人マティルダと結婚(ちなみに彼女の方が10歳年上でした)。1135年にヘンリー1世が死亡し、甥に当たるスティーブンが誓約に背いて即位すると、妻マティルダと息子アンリ(ヘンリー)の王位継承権を守るべく戦争に参加。1144年にはノルマンディー公領を併合。好んでエニシダの小枝を甲冑につけたのでプランタジュネの称が生じたという。

1964.7.4 フランス発行

キリストから王冠を受けるルッジェーロ2世のモザイク ラ・マルトラーナ教会

ルッジェーロ2世 1095-1154

シチリア王(在位1130-1154)。ノルマンディー出身で初代のシチリア伯となったルジェーロ1世の子。9歳で伯位を継ぎ、17歳まで母アデラシアが摂政を務めた。1128年に南イタリアのアプーリア公位を継承。1130年に教皇ホノリウス2世が没すると、教皇インノケンティウス2世に対して対立教皇アナクレトゥス2世を支持し、彼からシチリア、カラーブリア、アプーリアの王号を得た。しかし南イタリアの都市や世俗諸侯の反乱が相次ぎ、これにインノケンティウス2世、神聖ローマ皇帝ロタール2世らが介入して、9年にわたり戦争が続いたが、1139年インノケンティウス2世に先の王号を正式に認めさせ、反乱を鎮圧した。北アフリカにも領土的関心を持ち、1148年にはトリポリからチュニスにいたる海岸線を支配下においた。また1147年に第2回十字軍が始まるとビザンツ帝国を攻撃し、コルフ島などを征服した。強力な王権を確立してパレルモの王宮に固定した行政組織を形成し、異教徒にも寛容で宮廷内に多くのイスラム教徒を抱えた。また文芸の保護にも熱意を示し、ノルマン・シチリア文化の基礎を築いた。

いかにお粗末であろうと同じ絵だということくらい分かりますが・・・。実物は白黒写真で見てもすばらしいビザンツ風のモザイク(国王の衣装もビザンツ皇帝風)です。凹版での精緻な再現を希望。

1974.3.4 イタリア発行

聖母マリアに大聖堂を捧げるグリエルモ2世のモザイク モンレアーレ大聖堂

グリエルモ2世 1166-1189

シチリア王(在位1166-1189)。ルッジェーロ1世の孫でグリエルモ1世の子。13歳で王位を継ぎ、母マルガリータが摂政を務めた。未成年であった時期には政治中枢で権力闘争が激化したが、成人後は王国最高顧問団の指導のもとで王国は平和と安寧に包まれ、経済的・文化的繁栄を享受することができた。父グリエルモ1世は国政への関わりをできるかぎり避けていたが、彼はその父よりもさらに徹底的に政治から遠ざかっており、彼自身が政治の表舞台へ出ることはほとんどなかった。父や祖父と同様にアラビア語に通じ、王宮ではアラブ人の女官や付き人に囲まれて生活していた。1177年にイングランド王ヘンリー2世の娘ジョアンと結婚したが、子どものないまま36歳の若さで没し、彼の没後、後継をめぐって王国は混乱状態に陥った。

コメント上に同じ。せめて下の切手くらいは頑張ってくれなきゃ・・・

1974.3.4 イタリア発行

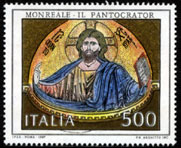

キリスト像のモザイク モンレアーレ大聖堂

1987.11.4 イタリア発行

胸像 シュトゥットガルト郷土博物館

フリードリヒ1世 1125?〜1190

神聖ローマ皇帝(在位1155〜90)。赤髭王(バルバロッサ)の呼び名で知られる。シュタウフェン家の出身。1152年父の弟コンラート3世の遺志により国王に選出された。即位後はまず有力諸侯との協調に努力してドイツ国内の治安回復に努めた。また1154年にはローマでの戴冠とシチリアのノルマン人討伐を目的に第1回のローマ遠征を行い、1156年にブルグンド王女ベアトリクスと結婚してイタリアへの通路を扼するこの国を確保、その後5回のイタリア遠征を行った。しかし、皇帝権と教皇権の対立は、1160年に教会分裂を引き起こし、教皇アレクサンデル3世はフランス王とイングランド王の協力を得て彼に対抗。ロンバルディア同盟に結集した北イタリア都市の反抗にもあい、1176年のレニャーノの戦いに敗れ和を結んだ。1181年にはハインリヒ獅子公を追放してドイツ国内で圧倒的な立場を確保、イタリアの都市同盟との間には1183年に「コンスタンツの和約」を結んで懸案を解決、支配の安定化を達成した。1189年には第3回十字軍に参加したが、小アジアのサレフ川を渡河中に溺死。

学術を奨励し、その治世は神聖ローマ帝国の全盛期といわれる。不死の身体を持ち、チューリンゲンの山中で祖国の危機に瀕するときまで深い眠りについている、という伝説が14世紀には民衆の間に定着していた。

1977.4.14 ドイツ連邦共和国発行

【シュタウフェン王朝展】

【ゲルンハウゼン帝国議会800年】

皇帝フリードリヒ1世と王子ハインリヒ(左:後の6世)とフリードリヒ(右)

1180年頃に書かれたヴェルフェン家の記録のフルダ写本より

1180年4月13日にハインリヒ獅子公訴追の一環として行われた議会。1月にヴュルツブルクで獅子公から剥奪されることが決定していたザクセンが2つの大公領に分割され、東部はアスカニアー家のベルンハルトに、西部、ヴェストファーレンはケルン大司教に与えられた。

1980.4.10 ドイツ連邦共和国発行

【ポンティダ協定800年】

ロンバルディアの団結

皇帝の勢力拡大に脅威を感じたヴェネツィアの働きかけにより、ヴェローナ、ヴィチェンツァ、パドヴァが反皇帝派の同盟(ヴェローナ同盟)を結んでいた。1166年10月、バルバロッサは第4回イタリア遠征を決行。皇帝の背後ではベルガモ、ブレシア、マントヴァ、ミラノそしておそらくフェラーラによってヴェローナ同盟に範をとった都市同盟が結成された。ローマ攻略に成功したバルバロッサだったが、突然の「マラリアの恐怖」によって国王側近の多くの有力者が命を落とし、皇帝軍は北へ撤退。すでに春に結成されていた都市同盟は1167年12月1日に拡大されて「ロンバルディア都市同盟」となった。

1967.9.2 イタリア発行

12世紀の銀貨に描かれたライオン

ハインリヒ獅子公 1129〜1195

ザクセン(1142〜)とバイエルン(1156〜)の公。ヴェルフェン家の出身。シュタウフェン家とヴェルフェン家の対立が帝国内の混乱の原因であったが、従兄である皇帝バルバロッサによって、1154年には北ドイツにおいて国王類似の地位が承認され、2年後には前皇帝のもとで剥奪されていたバイエルンを与えられ、対立に一時終止符を打たれた。1160年以降エルベ川以東へ進出、植民運動を推進し、

リューベック市 を建設した。第4回イタリア遠征の最中のキアヴェンナで援軍をめぐって衝突したのを機に、バルバロッサと対立するようになる。1178年からのケルン大司教との裁判において、不出頭により皇帝の裁判高権を無視したことから帝国追放刑を宣告され、また封臣の義務に反して帝国議会への召集にも応じなかったことから1180年に封地のザクセンとバイエルンと剥奪された。彼は北ドイツの根拠地に立てこもって抵抗を続けたが、翌年の夏に皇帝に降伏。妻の実家イングランドで3年間の亡命生活を送り、その間に聖地サンチャゴ・デ・コンポステラへ巡礼を行っている。

造形美術、文学、学問の奨励にも力を注ぎ、ブラウンシュヴァイク大聖堂をはじめとする建築物、

ブルク広場の獅子像 、

福音書 などの書籍挿画、金細工品が現代に残されている。ドイツで初めて宮廷叙事詩が作られたのも公の周辺であり、公妃マティルダ(ヘンリー2世とアリエノール・ダキテーヌの娘)によってもたらされた新しい騎士文学の影響が見られる。

皇帝派と教皇派に分かれて争った北イタリアの諸都市で皇帝派はギベリン、教皇派はゲルフと呼ばれたが、このゲルフはヴェルフェンのなまり。ギベリンはシュタウフェン家の城の名前に由来するのだとか。

1995.7.6 ドイツ発行

アリエノール・ダキテーヌ 1122-1204

イングランド王ヘンリー2世の王妃。アキテーヌ公ギョーム10世の娘で1137年公領を継承。3ヶ月後に当時王太子だったフランス王ルイ7世と結婚、二人の娘をもうけた。1147年夫の第2回十字軍遠征に同行したが、不和が目立つようになり、彼女が叔父のアンティオキア公レイモンを支援してエデッサ伯領を奪回することを主張したのに対し、これに反対するルイ7世は、彼女を拘束して、エルサレムに向かった。ダマスカスへの攻撃は失敗に終わり、帰国した二人は1152年に離婚。2ヶ月後にアンジュー伯・ノルマンディー公ヘンリーと再婚した。1154年にはヘンリーがイングランド王位を継承、ヘンリーとアリエノールはウエストミンスター修道院で戴冠式をあげた。結婚後13年の間に息子5人と娘3人を産むが、ヘンリーとの仲は悪化。1167年の末子ジョンの誕生後ヘンリーと別居、次男のリチャードを連れてポワティエに戻る。

1172年から翌年にかけて、ジョンの所領問題をめぐって息子たちがヘンリーに反逆したが、このときフランス王ルイ7世とともにアリエノールもリチャードとジェフリーをパリに向かわせ、自分も変装してあとを追おうとしたが、夫の手の者に捕らえられ、ウィンチェスターの牢獄に送られた。1189年にリチャードが即位すると釈放された。

彼女の祖父ギョーム9世は吟遊詩人(トゥルバドゥール)の祖といわれる人であり、彼女のポワティエの宮廷も多くの吟遊詩人の集う場であったことが知られている。

2004.3.1 フランス発行

写本「イギリスの歴史」に描かれたリチャード1世

リチャード1世 1157-1199

イングランド王(在位1189-99)。ヘンリー2世の三男。「獅子心王」の称で知られる。母アリエノールよりアキテーヌを継承したが、兄ヘンリーの死により王位継承者となった。フランス王フィリップ2世と結んで弟ジョンとともに父王ヘンリー2世に対して反乱を起こし、その死とともに1189年イングランド王・ノルマンディー公・アンジュー伯となった。翌90年国内より多額の金を徴発して、海路第3回十字軍に参加、フィリップ2世とともにキプロス島を征服、アッコンを占領、エルサレムに迫ったが占領することはできなかった。この間フィリップ2世、オーストリア公レオポルト5世と不和になり、エジプトのイスラム教国アイユーブ朝のサラディンと休戦を結び、ヴェネツィア付近より陸路帰国の途中、ウィーンでレオポルトに捕らえられ、のち神聖ローマ皇帝ハインリヒ6世に引き渡され、各地の城を転々と移された。1194年15万マルクの莫大な身代金を払って帰国。1ヶ月足らずでノルマンディーに赴き、以後数年フィリップ2世と戦った。リモージュ付近で矢傷を受け、それがもとで死去。その英雄的行為は騎士の典型とうたわれるが、戦争の費用および身代金のために多くの負担を国内に課したため、次のジョン王時代に貴族が反乱する遠因をつくった。10年にみたない治世のうち、フランスで5年以上を過ごしているのに対してイングランドには6ヶ月しか滞在していない。

1999.4.10 フランス発行

フィリップ2世とブーヴィーヌの戦い

フィリップ2世 1165-1223

カペー朝第7代のフランス王(在位1180-1223)。通称は尊厳王(Auguste)。ルイ7世の子。1187年イングランド王ヘンリー2世と争い、1189年ヘンリーに臣従義務を確認させた。1190年リチャード1世とともに第3回十字軍に参加したが、やがていち早く帰国。リチャードの不在を利用して王弟ジョンと協定を結び、ノルマンディーに侵攻するが、帰国したリチャードの反撃にあって苦況に立たされた。しかし、彼の死によってジョンが即位すると、彼の結婚をめぐっての出廷拒否、甥であるブルターニュ公アーサーの殺害を理由に、大陸領没収を宣言、大陸におけるイングランド王の財産すべてを合法的に奪取することに成功。ジョンはフランドル伯および皇帝オットー4世と組んで反攻を企てるが、1214年この連合軍をブーヴィーヌに撃破、フランス王の権威を不動のものとした。王領管理のために国王代官の制度を確立し、またパリに新城壁を築造して首都の威容を整えた。ユダヤ人に対しては苛酷な迫害政策をもってのぞんだ。

1967.11.10 フランス発行

【歴史シリーズ第2集】

諸侯の行列と王冠

マグナ・カルタ

イギリスの憲法の典拠として法令書の最初にあげられている大憲章。1215年にイングランド王ジョンがバロンたちの圧力に屈して調印した特許状が基礎になっている。1216、17年の改訂を経て、1225年のヘンリー3世の時代にさらに整備、完成された。1297年にはエドワード1世がこれを詳細に検査し、新法令の最初に加えた。1215年の勅許状の内容は貢納金の徴収や司教の選任、司法、地方行政に関する王の専制を制限し、監視貴族による委員会の設置などであるが、その後の改訂で財政、軍事の両面での王の徴募権の濫用防止などに関して、当初の条項の約3分の1が削減または改修された。大憲章はその後も王と国民の関係を法的に制定するものとして尊重され、圧政に対する自由を守るものとして、17世紀のイギリスの「権利の請願」や「人身保護律」の作成、18世紀アメリカの連邦憲法の制定の背景をなした。

1965.6.15 アメリカ発行

【マグナ・カルタ650周年】

『デ・アルテ・ヴェナンディ』に描かれたタカを訓練中のフリードリヒ2世

1994.6.16 ドイツ連邦共和国発行

フリードリヒ2世 1194〜1250

神聖ローマ皇帝(1215〜1250)。シュタウフェン家の出身で皇帝ハインリヒ6世とシチリア王女コンスタンスの子。3歳で父を、4歳で母を失い、教皇インノケンティウス3世の後見のもとにおかれた。彼がドイツとシチリアの両王位を兼ねることを警戒した教皇は、ヴェルフェン家のオットーを皇帝に即位させたが、まもなくオットーは教皇と対立して破門され、ブーヴィーヌの敗戦の翌年死去。帝位を獲得したフリードリヒは、1228年に十字軍に出征、疫病のために失敗し破門されるが、イスラム教君主アル・カーミルと親交を深め、翌29年平和的交渉によってイェルサレムを回復した。主として出生地であるイタリアのシチリアに関心を向け、在位中ドイツに滞在したのは10年にも満たなかった。1220年に聖界諸侯に対して教会保護の性格の強い勅法を発し、1232年には同様の諸特権の多くを今度は世俗諸侯に対して承認、裁判権や貨幣鋳造権などの権利を認めた。このようにしてドイツでは現状のままの平和を維持する一方、イタリアでは封建的特権を認めず、ノルマン王朝以来の中央集権的体制をおしすすめた。

1994.9.19 イタリア発行

見本市会場とフリードリヒ2世の印璽

1240年はフリードリヒ2世がフランクフルトの大市を公認し、すべての訪問者を保護する勅令を発布した年。フランクフルトは地中海とハンザ(北海・バルト海)を結ぶ南北交易の中継地として発展した。

1990.2.15 ドイツ連邦共和国発行

【フランクフルト見本市750年】

聖王ルイ9世と裁判

ルイ9世 1214-1270

フランス国王(在位1226-70)。1297年に列聖されたことから聖王と呼ばれる。ルイ8世の長子。12歳で即位し、1236年まで母后ブランシュ・ド・カスティーユが摂政を務めたが、この間の優れた統治により後の繁栄の基礎が築かれた。親政初期、イングランド王ヘンリー3世に支援された貴族の反乱をタイユブール橋の合戦で破り、さらにヘンリー自身をブライユに追撃。1243年に休戦して以降王国内に大きな動揺の生じることはなかった。1259年イングランドとパリ条約を結ぶ。皇帝と教皇の対立のさなかにも中立を保ち、イベリア半島とも友好関係を維持、ヨーロッパの調停者としての役割をつらぬいた。王領内の私戦を禁じ、国王政府に司法機関である高等法院を設置し、標準通貨の品位を確定し、地方を監察する質問官を巡回させるなど、その統治にはみるべきものが多かった。1248年第6回十字軍を率いてエジプトに遠征し捕虜となり、高額の身代金で釈放されるが、さらに4年間パレスチナにとどまり、聖地に巡礼して帰国。1270年、国内の反対を押しきって第7回十字軍をチュニスへ発進させ、同市を包囲攻撃したが、ペストのため陣中に没した。

異端アルビジョワ派を討伐。学問、芸術、慈善事業にも力を尽くし、ソルボンヌ神学校(パリ大学)を創設した。

1967.11.10 フランス発行

【歴史シリーズ第2集】

ケレスティヌス5世 1215?-1296

ローマ教皇(在位1294)。本名Pietro da Morrone。ベネディクト会士。のち隠修士となる。1260年頃ケレスティヌス修道会を創始、2年間の空位後教皇に選出され受諾したが、山中の隠修士から突如教皇となった彼はその激務に耐えられず5ヶ月で辞任。史上初の辞任は論争を呼び(ダンテ『煉獄編』)、紛争の具とされるのを恐れた次の教皇ボニファティウス8世によってフモネ城に幽閉され、そこで死んだ。

1996.5.18 イタリア発行

1990.2.15 ドイツ連邦共和国発行

【ドイツ騎士団800年】

2005.11.18 オーストリア発行

【ドイツ騎士団800年】

ドイツ騎士団 Deutscher Orden

十字軍時代、聖地に発生した三大宗教騎士団の一つで、第3回十字軍のアッコン包囲の際、リューベック、ブレーメン出身のドイツ商人が1190年に設立した病院がその発端となった。団員は聖職者と騎士のほか、商人や職人をも含み、黒十字のついた白マントを制服とした。皇帝フリードリヒ2世の保護をえて、寄進や買得による所領の増大により、聖地の他にもドイツの広い範囲に多くの所領を有するにいたる。13世紀初頭以降、本来の施療奉仕を離れてもっぱら異教徒との戦いを使命とするようになり、1226年ポーランド公の招請があったのをきっかけに、その活動の中心を東方植民運動さなかのエルベ以東、主としてバルト海沿岸のスラヴ系民族のキリスト教化に移す。プロイセン族を征服し、東方の一大勢力としてドイツ国内の有力諸侯となった。15世紀にポーランドと戦って敗れ、ポーランド王の宗主権下におかれ、次いで16世紀には宗教改革の影響で世俗領邦となり、後年プロイセン王国の重要部分を形成した。バルト地方の開拓、都市の建設、文化、経済の発展に大きな役割を果たした。

オーバーシュタインのドイツ騎士団の印章(1400年)と1982年の第63代総長の紋章

参考文献:

《目次》

■ カロリング朝以前へ

■ ノルマン・コンクエスト へ

■ 百年戦争前後 へ

■ イベリア半島 へ

■ 中・東欧 へ

■ 思想・文化 へ ■ 文学 へ

■ 美術工芸など へ