Western

Medieval History

フィリップ4世と三部会

フィリップ4世 1268-1314

フランス王(在位1285-1314)。端麗王の称がある。性格には謎が多く同時代の評もさまざまで、意志薄弱であったとする説もある。いずれにせよ、側近にいた法曹家(レジスト)のグループが政策決定、王権伸張に大きな役割を果たした。シチリア王位をめぐってルイ9世の時代から続いていたアラゴンとの争いを1295年のアナーニ条約によって集結。フランドルではブルッヘの蜂起によるフランス兵虐殺、1302年のコルトレイクの戦いの敗北を経験したが、1304年アティス=シュル=オルジュの和議で戦争を終結させ、新伯ロベールに伯領を付与するかわりに都市のすべての城壁を破壊し、1312年には3都市を割譲させた。軍事費の調達のために国内教皇領に課税したことからローマ教皇ボニファティウス8世と大紛争を引き起こし、教皇は君主権に対する教皇権の優位を主張した。これに対し1303年、初めて三部会を召集して国内を固めたうえ、レジストの一人、ギューム・ド・ノガレがアナーニで教皇を逮捕、憤死させ、1309年には教皇庁をアヴィニョンに移して教皇の権力を一挙に失墜させた。またテンプル騎士団に解散を命じてその巨大な財産を没収した。

1968.11.16 フランス発行

【歴史シリーズ第3集】

ロバート1世・ブルース 1274-1329

スコットランド王(在位1306-1329)。スコットランドのノルマン系貴族ブルース家の出身。

1290年にスコットランド王家の直系の子孫が断絶すると、イングランド王エドワード1世は宗主権の承認を得て後継者決定に乗り出し、ハンティンドン伯の長女の後裔ジョン・ベイリアルが次女の子であるロバート・ブルース(本稿のロバートは彼の孫)を抑えて王位についた。しかしもともとスコットランド併合をもくろんでいたエドワードは1296年にフランスとの同盟締結を咎めてスコットランドに侵入、ジョン王をロンドン塔に投獄した。抵抗活動のさなか、ベイリアル支持者のジョン・カミンを教会で殺害してしまったロバートは、自らが王位についてイングランドへの抵抗を指導することを決意し、1306年にスクーンで戴冠した。たびたびイングランド軍に敗北し、西部への逃亡を経験しながらも、1307年5月、ラウドゥン・ヒルにおいて最初の勝利を得る。1314年にはエドワード2世の軍をバノックバーンで撃破し、決定的な勝利をかちえた。その後イザベル王妃のクーデターに乗じてイングランドに侵入、1328年、エドワード3世の摂政である母后イザベルにスコットランドの独立と自分の王位とを承認させた。スコットランドの解放者・国民的英雄として、多くの逸話が残されている。

1974.7.10 イギリス発行

アーブロース宣言

1320年4月、イングランド王エドワード2世の求めに応じて、改めてロバート1世に対する破門を宣告しようとした教皇ヨハネス22世に対して、東海岸のアーブロースに集まったスコットランド貴族が作成した書簡(ロバートは聖所でのカミン殺害のために1306年5月に教皇クレメンス5世によって破門されていた)。

単一の民族として古来から連続した固有の歴史を持つことを述べ、「神の意志、法と慣習、人民の同意により彼を王とした」と記してロバート支持を宣言し、イングランドの侵略にはあくまでも抗することを明言。

「われらのうちの100人が生きつづけているかぎり、われらは決してイングランドの支配に服することに同意しない。なぜならば、われらが戦い、かつ、勝ちとろうとしているのは、栄華ではなく、富でもなく、また名誉でもない。ひたすら自由のためであり、真率な人間ならば何びとも、生命を賭けずにそれを失うのをのぞまないであろう」

1970.4.1 イギリス発行

【アーブロース宣言650周年】

エドワード黒太子 1330-76

イングランド王エドワード3世の長男。黒い鎧を愛用していたので「黒太子」の異名がある。百年戦争で長弓隊を陣頭指揮し、クレイシー(1346)、カレー、ポワティエ(1356)などの戦いでフランス騎士軍を撃破、フランス王ジャン2世を捕虜とした。後年、カスティリア遠征で戦功があったが、転戦中赤痢にかかり、アキテーヌ地方の貴族の反乱を鎮圧中に病死した。仁侠に富んだ行為が多く、イギリス中世騎士道の華とうたわれたが、苛酷な性格だったともいわれる。

カンタベリー大聖堂にある墓像をモデルに創作されたものと思われる。左手に持つ紋章楯や馬の外被(カパラズン)には王の長男を示すレイブルが見られる。

1974.7.10 イギリス発行

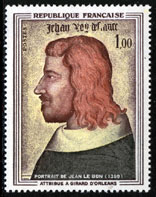

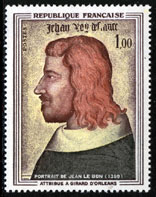

作者不詳 1360年頃 油彩 板 60×45cm ルーヴル美術館所蔵

ジャン2世 1319-1364

フランス王(在位1350-64)。百年戦争の混乱の中で即位。治世前半期はナヴァール王シャルル2世の対抗に苦しめられ、王室財政は困窮の極に達した。1356年ポワティエの戦いでイングランド軍に捕らえられてロンドンに送られ、不在中エティエンヌ・マルセルの乱やジャックリーの乱が起こり王国はさらに混乱した。1360年のプレティニーの和約の結果、一時身柄を解放されたが、条項の賠償金が用意できないため再びイングランドに渡り、捕囚の身のまま客死した。

1964.4.25 フランス発行

デュ・ゲクランの死

ベルトラン・デュ・ゲクラン 1323?-1380

百年戦争前半期のフランスの将軍。ブルターニュの領主。レンヌ包囲戦(1356-57)で傑出した指揮者、猛将としての声望を確立。王太子シャルル(のちの5世)に召し抱えられてノルマンディー、ブルターニュを平定。1370年フランス軍総司令官となる。王家のためほとんど全生涯を戦陣の中で送ったが、特に大きな戦功は、王国内を横行する流浪傭兵隊の討伐と、ナヴァールのシャルル悪王の撃破(コシュレルの戦い、1264年)である。スペインに遠征すること2度。南フランス鎮定戦の最中病死した。

1968.11.16 フランス発行

【歴史シリーズ第3集】

ヘンリー5世 1387-1422

イングランド王(在位1413-22)。ヘンリー4世の長子。父王の慢性疾患のため1406年から1411年まで評議会を指導し、ウェールズの反乱の討伐にたずさわった。1413年に父の死により即位。1415年にはヨーク公リチャードら数名の貴族が王の暗殺を企てたサウサンプトン事件とロラード(=ウィクリフ主義の異端)貴族のオールドカースルの反乱がおこったが、どちらも鎮圧して国内の治安を確保。先王時代の内治の混乱を避けるため外征に民心を向けようとして長く休戦中であった対仏百年戦争を再開した。1415年アジャンクールの戦いに大勝。1420年トロワ条約でフランス王シャルル6世の娘カトリーヌを妃とし、フランス王の摂政および推定相続人として認められた。しかしフランス貴族との間に残された重大な案件を解決しえずに、南フランス征服の陣中で赤痢にかかり病没。

1974.7.10 イギリス発行

オーウェン・グリンドゥル 1354?-1416?

ウェールズ王家の血を引く北東ウェールズの一領主。1400年9月に領土争いがきっかけで武装蜂起し、1404年にはウェールズ全域を掌握。イングランド内の反ランカスター貴族やフランス王との提携にも成功した。しかし1405年からイングランド軍に敗北を続け、1407年秋にはフランスとの同盟が崩壊。1408年にはイングランド王による反攻が本格的に始まり、1412年に蜂起は完全に鎮圧された。彼自身は身を隠し、最後まで捕らえられることはなかったが、1415年以降消息を絶つ。

蜂起後のウェールズは生産力の減少と差別強化策によって打撃を受け、この蜂起がウェールズ人による最後の軍事的抵抗となった。

1974.7.10 イギリス発行

ヴォークルールを出発するジャンヌ・ダルク

ジャンヌ・ダルク 1412?-1431

百年戦争末期、フランスの危機を救ったとされる少女。ロレーヌ地方ドンレミ村の出身。13歳の頃から天使や聖女の「声」を聞くようになり、この「声」に従ってまずヴォークルールに赴き、隊長から剣と従者を与えられて、シノンで王太子シャルル(のちの7世)と面会。1429年4月、王太子の軍を率いてイングランド軍包囲下のオルレアンに急行し、5月にはその解放に成功。7月にはランスに入城し、ランス大聖堂での王太子の戴冠式にこぎつけた。9月にはブルゴーニュ派であったパリを攻撃したが撤退を余儀なくされ、1430年5月、ブルゴーニュ軍に包囲されていたコンピエーニュ救援に向かい、敵方の手に捕らえられた。イギリス軍に引き渡され、ルーアンで宗教裁判にかけられて、教会を介さずに直接神の声を聞いたことなどにより異端であると判決され、同市の広場で火刑に処せられた。のちシャルル7世の命によって再審が行われ、名誉が回復され、1920年には列聖された。

1968.11.16 フランス発行

【歴史シリーズ第3集】

ロヒール・ファン・デル・ヴァイデン画

フィリップ善良公 1396-1467

ブルゴーニュ公(在位1419-67)。父のジャン無畏公がモントロー橋上でアルマニャック派によって暗殺されたのを機にイングランドと同盟関係に入り、1420年、国王シャルル6世と王妃の名代としてイングランド王ヘンリー5世とトロワ条約を結び、ヘンリーにフランス王位継承権を認めた。しかし1435年にシャルル7世とアラスの和約を結んで、フランス王の家臣である旨を宣し、マコン、オーセールの伯領やソンム川沿岸の町々を得た。低地地方においては女伯ヤコバにホラント・エノー伯領を譲渡させたのをはじめ、ナミュール伯領、ブラバント公領を獲得、ブルッヘやヘントの都市を服従させ、「西ヨーロッパ大公」の名にふさわしい領邦国家を建設した。1429年金羊毛騎士団をつくり、ファン・アイクやファン・ヴァイデンの芸術家を保護し、1459年ブルゴーニュ慣習法の公式編纂を行った。

1969.5.3 フランス発行

ルイ11世とシャルル突進公

【ルイ11世】 1423〜1483 フランス王(在位1461-83)。シャルル7世の子。王太子時代、1440年シャルル7世に反対するプラグリーに際し、叛徒に荷担したが失敗して帰順し、イングランド軍と戦って軍功を上げた。父王の寵姫アニェス・ソレルと敵対し、陰謀に加わって王の不興を買い、1456年ブルゴーニュ公のもとに逃れ、父王の死までそこにとどまった。即位すると父王の側近を一掃し、諸侯勢力を積極的に破壊する政策を採った。ブルゴーニュ公シャルル突進公に指導された不平貴族の公益同盟の反乱に直面して苦境に立ち、1465年コンフランおよびサンモールの両条約の締結を余儀なくされたが、枢機卿ラ・ブリュの投獄(69)、王弟シャルル・ド・フランスの死亡(72)アルマニャック伯の処刑(73)、シャルル突進公の戦死(77)など、巧妙な工作、果断な処置と幸運とが相まって、主要な敵対勢力を一掃し諸侯を制圧することに成功した。強権による苛酷な統治であったが、同時に秩序の回復、道路治安の確保、軍隊の規律の確立、駅伝制度の創設、印刷技術の導入など開明的な政策の実績を上げ、経済の繁栄をもたらした。

【シャルル突進公】 1433〜1477 ブルゴーニュ公。シャルル善良公の長子。ルイ11世のもとに国内統一が進行した時期に、王に対抗し、独立貴族の連合体として「公益同盟」を結成。1472年の内戦に挫折してからは、フランスの内政への関心を捨て、フランスとドイツの間に独立国を建てる方向に動き、アルザス・ロレーヌ・フリースラントと支配地を広げ、ドイツ皇帝に対し王号を要求した。ルイ11世はこれを阻止しようとシャルル包囲網をつくり、

孤立したシャルルは,1476年スイスのグランゾン・モレーの戦いで敗れ、翌1477年ロレーヌ公のスイス人傭兵隊とナンシーで戦い敗死した。一人娘のマリーはフランドル・ネー

デルラント諸邦の支持の下にオーストリア・ハプスブルク家の

マクシミリアンと結婚し、ネーデルラントとフランシュ=コンテは最終的にはハプスブルク家の所領になった。

1969.11.8 フランス発行

【歴史シリーズ第4集】

参考文献:

『ブリタニカ国際大百科事典』

『イギリス史1 先史〜中世』(青山吉信・編/山川出版社)

『フランス史1 先史〜15世紀』(柴田三千雄・樺山紘一・福井憲彦・編/山川出版社)

『フランス中世史夜話』(渡邊昌美/白水Uブックス)

『ブリュージュ フランドルの輝ける宝石』(河原温/中公新書)

『ジャンヌ・ダルク』(堀越孝一/朝日文庫)

『ブルゴーニュ公国の大公たち』 (ジョゼフ・カルメット/田辺保・訳/国書刊行会)

『紋章の切手 切手で綴る紋章史話』(森護/大修館書店)

|

《目次》

■ カロリング朝以前へ

■ ノルマン・コンクエスト へ

■ 10〜13世紀 へ

■ イベリア半島 へ

■ 中・東欧 へ

■ 思想・文化 へ

■ 文学 へ

■ 美術工芸など へ